2025年AI Agent元年!働き方が変わる、知らないと損する活用最前線

目次

2025年、ビジネスの世界は「AIエージェント」という新たな主役を迎え、大きな変革の時を迎えています。単なるツールだったAIは、自ら思考し業務を遂行する「パートナー」へと進化しました。この記事では、「AIエージェント元年」と称される2025年の最新動向から、国内企業の具体的な活用事例、そして導入を成功させるための実践的なノウハウまでを徹底解説。AIに仕事を奪われるのではなく、AIを最強の味方につけるための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

1. 2025年、ビジネスは「AIエージェント」と共に新たなステージへ

2022年末のChatGPTの登場から約3年、生成AIは驚異的なスピードで進化を遂げ、ビジネスシーンに不可欠なツールとなりつつあります。そして2025年、私たちは生成AIの新たな進化形である「AIエージェント」が主役となる、まさに「AIエージェント元年」の幕開けに立ち会っています。これは単なる技術的な進歩に留まらず、企業の競争優位性、ひいては個人の働き方やキャリアをも根底から覆す、大きな変革の波と言えるでしょう。

1-1. 「AIエージェント元年」の到来とその意味

1-1-1. なぜ2025年が「元年」と呼ばれるのか

2025年が「AIエージェント元年」と称される背景には、主要なテクノロジー企業が相次いでAIエージェント関連のサービスを発表し、具体的なビジネス活用事例が出始めたことがあります。これまでの生成AIが、人間の指示に対して受動的に応答する「ツール」であったのに対し、AIエージェントは、与えられた目的に向かって自律的に思考・判断し、タスクを遂行する「パートナー」として機能します。この自律性の獲得が、AIの役割を飛躍的に高め、ビジネスのあり方を根本から変える転換点として、2025年を「元年」と位置付けているのです。出典:影響はChatGPTの比ではない!生成AIの次の大波「エージェント型AI」が企業の株価・業績、あなたの年収を直撃する!!link

1-1-2. 社会・経済に与えるインパクト予測

AIエージェントの普及は、社会・経済に計り知れないインパクトをもたらすと予測されています。調査会社のガートナーは、「2028年までに日本企業の60%でエージェント型AIと共にビジネスを行うことが当たり前となる」と予測しており、これは労働市場の構造変化を加速させるでしょう。単純な事務作業や定型業務はAIエージェントに代替され、人間はより創造的で高度な意思決定が求められるようになります。企業にとっては、生産性の飛躍的な向上や新たなビジネスモデルの創出が期待される一方で、AIエージェントを使いこなせる企業とそうでない企業との間で、深刻なデジタルデバイドが生じる可能性も指摘されています。個人のレベルでも、AIを使いこなすスキルが、今後のキャリアや収入を大きく左右する重要な要素となることは間違いありません。出典:影響はChatGPTの比ではない!生成AIの次の大波「エージェント型AI」が企業の株価・業績、あなたの年収を直撃する!!link

1-2. 生成AIとの決定的違い:自律的に思考し、業務を遂行するパートナー

1-2-1. 指示待ちの「ツール」から、自律的な「エージェント」へ

生成AIとAIエージェントの最も大きな違いは「自律性」にあります。ChatGPTに代表される生成AIは、ユーザーからのプロンプト(指示)があって初めて動作します。例えば、「新商品のキャッチコピーを考えて」と指示すれば、いくつかの案を提示してくれますが、その後の選定や活用は人間の判断に委ねられます。一方、AIエージェントは、「新商品の売上を最大化する」といった抽象的な目標を与えるだけで、市場調査、ターゲット顧客の分析、キャッチコピーの生成、広告出稿、効果測定といった一連の業務を自律的に計画し、実行することができます。まさに、指示を待つだけの「ツール」から、共に目標達成を目指す「パートナー」へと、その役割が大きく変化しているのです。出典:【2025年最新】AIエージェントと生成AIの違いとは?仕組み・活用シーンを徹底解説link

1-2-2. 仕組みの比較:AIエージェントはどのように動くのか

AIエージェントの自律的な動作は、主に「認知(Perception)」「計画(Planning)」「行動(Action)」という3つの要素のサイクルによって実現されます。まず、センサーやデータソースから外部環境の情報を「認知」し、現状を把握します。次に、与えられた目標と現状とのギャップを埋めるための最適な行動計画を「計画」します。この際、過去の経験や知識データベースを参照し、複数の選択肢の中から最も効果的な手段を選択します。そして、計画に基づいて、API連携などを通じて外部のシステムを操作したり、他のAIを呼び出したりといった「行動」を実行します。このサイクルを繰り返すことで、環境の変化に適応しながら、自律的にタスクを遂行していくのです。この一連のプロセスは、人間がタスクを実行する際の思考プロセスと非常に似ており、AIがより人間に近い形で業務を代行できるようになったことを示しています。出典:【2025年最新】AIエージェントと生成AIの違いとは?仕組み・活用シーンを徹底解説link

2. AIエージェントが実現する業務変革の最前線

AIエージェントは、もはや単なる理論上の存在ではありません。既に、マーケティング、営業、カスタマーサポート、そしてソフトウェア開発といった、ビジネスの根幹をなす多様な領域でその能力を発揮し始めています。これまで人手に頼らざるを得なかった複雑な業務プロセスを自動化・自律化することで、企業に劇的な生産性向上と新たな価値創造の機会をもたらしているのです。本章では、AIエージェントが具体的にどのように業務を変革しているのか、その最前線に迫ります。

2-1. マーケティングから開発まで、多様な領域での活用事例

AIエージェントの適用範囲は、特定の業種や職種に限定されません。その自律的なタスク遂行能力は、あらゆるビジネスシーンで応用可能です。

2-1-1. 営業支援:見込み客リスト作成からアプローチまでを自動化

営業部門では、AIエージェントが強力なアシスタントとして活躍します。例えば、「今月中に都内のIT企業で新規契約を10件獲得する」という目標を設定すれば、AIエージェントは自律的にWeb上の企業情報を収集・分析し、確度の高い見込み客リストを自動で作成します。さらに、リストアップされた企業の担当者に対して、個別の状況に合わせた最適な内容のメールを自動で作成・送信し、アポイント獲得までをサポートすることも可能です。これにより、営業担当者は煩雑なリスト作成や初期アプローチ業務から解放され、商談や顧客との関係構築といった、より人間的なスキルが求められるコア業務に集中できるようになります。

2-1-2. カスタマーサポート:24時間365日対応の高度な自動応答

カスタマーサポートの領域では、AIエージェントが顧客満足度の向上と運用コストの削減を両立させます。従来のチャットボットが、あらかじめ設定されたシナリオに沿った応答しかできなかったのに対し、AIエージェントは顧客からの問い合わせ内容を深く理解し、過去の対応履歴やマニュアルを参照しながら、個別最適化された回答を生成します。単純な質問応答だけでなく、必要に応じて自らシステムを操作し、注文内容の変更や返品手続きといった具体的な処理までを完結させることが可能です。これにより、24時間365日、待たせることのない高品質なサポートが実現します。

2-1-3. IT運用:障害検知から復旧までを自律的に実行

複雑化する一方のITシステムの運用・保守においても、AIエージェントは重要な役割を担います。システムの監視ログを常に分析し、障害の予兆を検知すると、即座に担当者へアラートを発信します。さらに、事前に定義された手順書に基づき、自律的にサーバーの再起動やパッチの適用といった一次対応を実行し、システムの自動復旧を試みます。これにより、ダウンタイムを最小限に抑え、ビジネスへの影響を未然に防ぐことができます。運用担当者は、深夜の緊急対応や単純な復旧作業から解放され、システムの安定稼働やパフォーマンス向上といった、より戦略的な業務に注力できるようになります。

2-2. NTTデータが示す「Smart AI Agent™」の衝撃

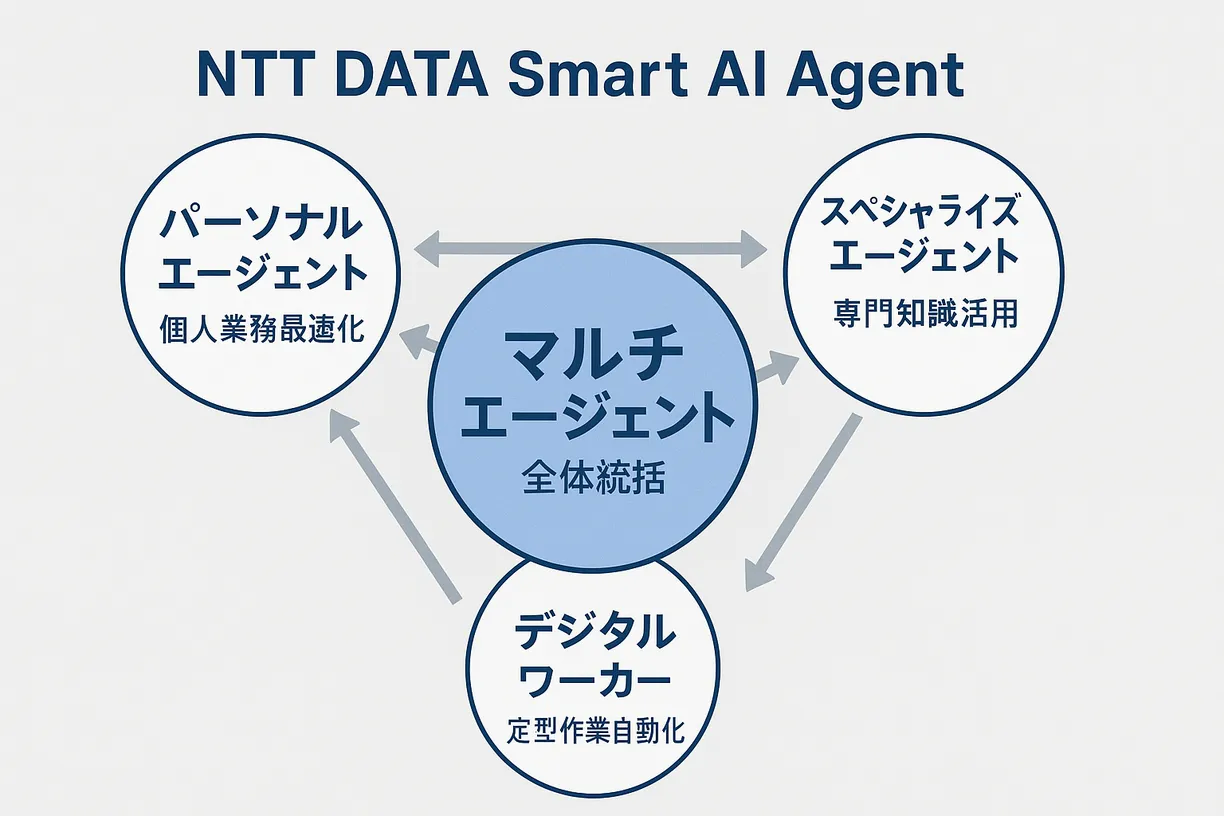

国内においても、AIエージェントの開発と導入は加速しています。その代表例が、NTTデータが提唱する「Smart AI Agent™」です。これは、単一のAIではなく、それぞれ異なる専門性を持つ4種類のエージェントが協働することで、オフィスワーカーの生産性を抜本的に向上させることを目指す先進的なコンセプトです。出典:AIエージェントが切り開く、業務変革の最新事例link

2-2-1. 4つのエージェントが連携する未来の働き方

「Smart AI Agent™」は、以下の4つのエージェントで構成されています。

•パーソナルエージェント: 利用者一人ひとりの業務を把握し、タスクの組み立てや他のエージェントへの指示を自動化する、いわば「AI秘書」です。

•特化エージェント: 経理、法務、人事といった特定の専門知識を持ち、高度な判断を伴うタスクを実行します。

•デジタルワーカー: システムへのデータ入力やファイル作成など、単純かつ定型的な作業を高速に処理します。

•マルチエージェント: これら3つのエージェントを統括し、互いに連携させながら、利用者から与えられた目標の達成を主導します。

これらが連携することで、例えば「来週の役員会議の資料を作成して」と指示するだけで、関連データの収集(デジタルワーカー)、分析とグラフ作成(特化エージェント)、そして最終的な資料のとりまとめ(パーソナルエージェント)までが自動的に行われる、といった未来の働き方が現実のものとなります。

2-2-2. 「パーソナルエージェント」が個人の業務を最適化する

特に注目すべきは、個々の利用者に寄り添う「パーソナルエージェント」の存在です。これは、単に作業を代行するだけでなく、利用者の働き方や思考の癖を学習し、先回りしてタスクを提案したり、業務のボトルネックを指摘したりするなど、個人の生産性を最大化するための最適なパートナーとして機能します。まるで優秀なアシスタントが常にそばにいてくれるかのように、日々の業務をサポートしてくれるのです。このようなAIとの協働が当たり前になることで、私たちの働き方はより創造的で、付加価値の高いものへと進化していくでしょう。

3. 【国内事例】日本企業はAIエージェントをどう活用しているか

「AIエージェント元年」の波は、既に日本の産業界にも到達しています。先進的な企業は、AIエージェントを単なるコスト削減ツールとしてではなく、ビジネスモデルそのものを変革し、新たな競争力を生み出すための戦略的パートナーとして捉え、具体的な活用に乗り出しています。本章では、国内を代表する企業が、AIエージェントをどのようにビジネスの現場に導入し、どのような成果を上げているのか、具体的な事例を通じて探っていきます。

3-1. 東京ガス:マーケティング業務のDXを加速

3-1-1. 課題:顧客接点の多様化と業務量の増大

エネルギー自由化以降、顧客との接点が多様化し、競争が激化する中で、東京ガスはマーケティング業務の高度化と効率化という課題に直面していました。個々の顧客に最適化されたアプローチを行うためには、膨大なデータを分析し、精緻な施策を立案・実行する必要がありましたが、それに伴う業務量の増大が大きな負担となっていました。人手による作業では限界があり、迅速かつ効果的なマーケティング活動を阻害する要因となっていました。

3-1-2. 解決策:「マーケティング施策用アプリ」の開発と成果

この課題を解決するために、東京ガスはNTTデータと協力し、AIエージェント技術を活用した「マーケティング施策用アプリ」を開発しました。このアプリは、ターゲット顧客のセグメンテーションから、具体的なマーケティング施策の提案、さらには効果測定まで、一連の業務プロセスを自律的に支援します。AIエージェントが膨大な顧客データや過去の施策結果を分析し、最も効果的と予測される施策を提案することで、担当者は高度な意思決定に集中できるようになりました。結果として、施策立案にかかる時間が大幅に短縮され、よりデータに基づいた客観的で効果的なマーケティング活動が実現しています。出典:AIエージェントが切り開く、業務変革の最新事例link

3-2. JAL:空港業務の効率化と顧客体験の向上

3-2-1. アクセンチュアと共同開発した「AIエージェント」

日本航空(JAL)は、全国56空港の地上スタッフの業務支援を目的として、アクセンチュアと共同でAIエージェントを導入しました。このAIエージェントは、運航状況、搭乗手続き、手荷物情報など、空港業務に関する膨大なマニュアルやデータを学習しており、スタッフからの自然言語による質問に対して、迅速かつ正確に回答を提供します。これにより、スタッフは必要な情報を探す手間から解放され、よりスムーズに業務を遂行できるようになりました。出典:AIエージェント元年の最前線は? アクセンチュアが日本航空や多様なAIと拓く未来link

3-2-2. 空港スタッフの業務負担軽減とサービス品質向上への貢献

このAIエージェントの導入は、特に経験の浅いスタッフの業務負担軽減に大きく貢献しています。これまでベテランスタッフに頼っていたような専門的な問い合わせにも、AIエージェントが即座に回答してくれるため、一人ひとりが自信を持って業務に取り組めるようになりました。結果として、スタッフの知識レベルが平準化され、空港全体としてのサービス品質の向上につながっています。また、顧客からのイレギュラーな問い合わせにも迅速に対応できるようになったことで、顧客体験の向上にも貢献しており、AIエージェントが業務効率化とサービス品質向上の両輪を担う好事例となっています。

3-3. トヨタ自動車:ソフトウェア開発の生産性向上

3-3-1. AIエージェントによるコーディング支援

「100年に一度の大変革期」にある自動車業界の巨人、トヨタ自動車も、AIエージェントの活用に積極的に取り組んでいます。特に注力しているのが、ソフトウェア開発の領域です。近年の自動車は「走るコンピューター」と化しており、ソフトウェアの重要性が飛躍的に高まっています。トヨタは、AIエージェントを活用して、仕様書に基づいたソースコードの自動生成や、既存コードのレビュー、バグの自動検出・修正といったコーディング支援を行っています。出典:トヨタ・サイバー・明治安田が成果 AIエージェント導入に3つの鍵link

3-3-2. 開発サイクルの短縮と品質向上への期待

AIエージェントによるコーディング支援は、開発者の生産性を大幅に向上させ、開発サイクルの短縮に貢献します。単純なコーディング作業をAIに任せることで、開発者はより創造的なアーキテクチャ設計や新機能の開発に集中できるようになります。また、AIが24時間体制でコードの品質をチェックし、潜在的なバグを早期に発見することで、ソフトウェア全体の品質向上にもつながります。トヨタは、こうしたAIエージェントの活用を通じて、CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric)時代における競争力をさらに高めていくことを目指しています。

4. AIエージェント導入を成功に導くための実践ガイド

AIエージェントの導入は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。その恩恵を享受するためには、周到な準備と戦略的なアプローチが不可欠です。しかし、「どこから手をつければ良いのか分からない」「導入のハードルが高そうだ」と感じている企業も少なくないでしょう。本章では、AIエージェントの導入を成功に導くための具体的なステップ、コストの考え方、そして避けるべき落とし穴について、実践的なガイドを提供します。

4-1. スモールスタートで始める導入ステップ

AIエージェントの導入は、全社一斉のビッグバンアプローチではなく、特定の部門や業務から小さく始める「スモールスタート」が成功の鍵を握ります。

4-1-1. 目的の明確化と業務プロセスの整理

まず最初にすべきことは、「AIエージェントを導入して、何を達成したいのか」という目的を明確にすることです。「生産性を30%向上させる」「問い合わせ対応の平均時間を5分短縮する」など、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。次に、現状の業務プロセスを詳細に可視化し、「どの部分をAIエージェントに任せるか」「人間はどの役割を担うか」を整理します。この段階で、業務のボトルネックや非効率な部分を特定し、AIエージェントが最も効果を発揮できる領域を見極めます。

4-1-2. 適切なツールの選定とPoC(概念実証)の実施

目的と対象業務が明確になったら、次はその要件に合ったAIエージェントツールを選定します。現在、市場には様々な特徴を持つツールが存在するため、自社の課題解決に最も適したものを選ぶことが重要です。ツール選定後は、すぐに本格導入するのではなく、まずは限定的な範囲でPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施します。PoCを通じて、ツールの実際の性能や導入効果、そして現場の業務との親和性を評価し、本格導入に向けた課題を洗い出します。この試行錯誤のプロセスが、最終的な成功確率を大きく高めます。

4-2. 導入コストとROI(投資対効果)の考え方

AIエージェントの導入には、当然ながらコストがかかります。しかし、それを単なる「費用」として捉えるのではなく、将来の成長に向けた「投資」として捉え、ROI(Return on Investment:投資対効果)を正しく評価することが不可欠です。

4-2-1. 初期コストとランニングコストの内訳

導入コストは、大きく「初期コスト」と「ランニングコスト」に分けられます。初期コストには、AIエージェントツールのライセンス費用、導入コンサルティング費用、既存システムとの連携開発費用などが含まれます。一方、ランニングコストには、ツールの月額利用料、保守・運用費用、そしてAIを継続的に学習させるためのデータ整備費用などが発生します。これらのコストを事前に正確に見積もり、投資計画を立てることが重要です。出典:【2025年最新】AIエージェントと生成AIの違いとは?仕組み・活用シーンを徹底解説link

4-2-2. 生産性向上やコスト削減効果の測定方法

投資対効果を測るためには、導入によって得られる効果を定量的に測定する必要があります。例えば、「問い合わせ対応業務にAIエージェントを導入した場合、一件あたりの対応時間が平均3分短縮され、人件費が月間で100万円削減された」といった具体的な数値で評価します。また、コスト削減といった直接的な効果だけでなく、「顧客満足度の向上」や「従業員のエンゲージメント向上」といった間接的な効果も、アンケート調査などを通じて可視化し、総合的にROIを判断することが求められます。

4-3. 失敗しないための注意点とセキュリティ対策

AIエージェントは強力なツールですが、その導入には注意すべき点も存在します。特に、AIの判断への過信とセキュリティリスクには、十分な対策が必要です。

4-3-1. AIの判断を鵜呑みにしないための人間による監視体制

AIエージェントは自律的に判断を行いますが、その判断が常に100%正しいとは限りません。予期せぬエラーや誤った判断を下す可能性も考慮し、最終的な意思決定の責任は人間が持つという原則を忘れてはなりません。AIの判断プロセスを監視し、必要に応じて介入・修正できるような、人間による監視体制を構築することが不可欠です。AIを「信頼しつつも、検証する(Trust but Verify)」という姿勢が重要になります。

4-3-2. 情報漏洩やセキュリティリスクへの対策

AIエージェントは、業務を遂行するために様々な社内データにアクセスします。そのため、厳格なセキュリティ対策が不可欠です。AIエージェントがアクセスできる情報の範囲を必要最小限に限定する、アクセスログを常に監視して不正な動きがないかチェックする、といった技術的な対策はもちろんのこと、従業員に対するセキュリティ教育を徹底し、AIエージェントを悪用した内部不正のリスクにも備える必要があります。企業の重要な情報資産を守るため、導入初期段階からセキュリティ専門家を交えて対策を検討することが賢明です。

5. AIエージェントがもたらす未来と、今から始めるべきこと

AIエージェントの登場は、単なる業務効率化のツールを超え、私たちの働き方、キャリア、そして社会のあり方そのものを変革する可能性を秘めています。この大きな変化の波に乗り遅れることなく、むしろその先頭に立って未来を切り拓いていくためには、個人と企業の両方が、今この瞬間から意識を変え、行動を起こす必要があります。本章では、AIエージェントがもたらす未来を展望するとともに、その未来に向けて私たちが今から何を始めるべきかを探ります。

5-1. 2028年、日本企業の6割がAIと協働する未来

5-1-1. ガートナー社の予測に見る、人とAIの新たな関係

調査会社ガートナーは、「2028年までに日本企業の60%でエージェント型AIと共にビジネスを行うことが当たり前となる」という衝撃的な予測を発表しました。これは、あと数年もすれば、オフィスにいる人間の同僚と同じように、AIエージェントが当たり前に存在し、共にプロジェクトを進める未来が到来することを示唆しています。そこでは、人間がAIに指示を出すという一方的な関係ではなく、人間とAIが互いの強みを活かし、対話し、協働しながら、より高度な成果を生み出していく、新たなパートナーシップが生まれるでしょう。出典:影響はChatGPTの比ではない!生成AIの次の大波「エージェント型AI」が企業の株価・業績、あなたの年収を直撃する!!link

5-1-2. 淘汰される仕事、新たに生まれる仕事

AIエージェントの普及は、労働市場に大きな構造変化をもたらします。データの入力や処理、定型的なレポート作成といった、ルールに基づいて遂行できる業務は、急速にAIエージェントに代替されていくでしょう。中間管理職が行っていたような、タスクの割り振りや進捗管理といった業務も、AIエージェントがより効率的に行うようになる可能性があります。一方で、AIにはできない、あるいは苦手とする領域で、新たな仕事が生まれます。例えば、AIエージェントを設計・監督する「AIトレーナー」、AIの倫理的な問題を管理する「AI倫理監査人」、そしてAIが生み出した膨大な選択肢の中から、ビジネスに最適な解を見つけ出す高度な戦略的意思決定者などです。変化を恐れるのではなく、新たな機会として捉える視点が求められます。

5-2. 個人・企業が「AIに使われる」のではなく「AIを使いこなす」ために

AIとの協働が不可欠となる未来において、私たちは「AIに使われる」存在になるのではなく、「AIを主体的に使いこなす」存在にならなければなりません。

5-2-1. 今から身につけるべきスキルとマインドセット

個人として、まず身につけるべきは、AIと的確にコミュニケーションをとるための「プロンプトエンジニアリング」のスキルです。AIの能力を最大限に引き出す質問や指示を設計する能力は、今後ますます重要になります。加えて、AIが提示した答えを鵜呑みにせず、その真偽や妥当性を検証する「批判的思考力」、そしてAIでは生み出せない独創的なアイデアを発想する「創造性」が、人間ならではの価値として際立ってくるでしょう。また、特定の専門分野だけでなく、多様な知識を組み合わせて新しい価値を生み出す、学際的な能力も重要になります。常に学び続け、変化に適応し続ける「生涯学習」のマインドセットが、未来を生き抜くための鍵となります。

5-2-2. 企業が取り組むべき組織変革と人材育成

企業は、AIエージェントの導入を単なるITプロジェクトとして捉えるのではなく、全社的な組織変革の機会として捉えるべきです。トップダウンでAI活用のビジョンを明確に示し、従業員が失敗を恐れずに新しい技術に挑戦できるような、心理的安全性の高い組織文化を醸成することが不可欠です。また、従業員に対する「リスキリング(新しいスキルの習得)」と「アップスキリング(現在のスキルの向上)」への投資は、企業の未来を左右する最も重要な戦略課題となります。AI時代に求められるスキルセットを定義し、計画的な研修プログラムやOJTの機会を提供することで、全従業員がAIを使いこなし、新たな価値を創造できる組織へと変革していく必要があります。

6. まとめ

2025年、「AIエージェント元年」が到来し、ビジネスは新たな変革期を迎えています。本記事では、自律的に思考し業務を遂行するAIエージェントが、従来の生成AIとどう異なり、ビジネスをどう変えるのかを解説しました。AIエージェントは、指示待ちのツールではなく、目標達成に向けて自ら計画・実行するパートナーです。NTTデータの「Smart AI Agent™」や、東京ガス、JAL、トヨタといった国内企業の先進事例は、その具体的な活用イメージを明確に示しています。重要なのは、AIエージェントを単なる効率化ツールと捉えず、ビジネスモデルを変革する戦略的投資と位置づけることです。導入成功の鍵は、目的の明確化、スモールスタート、そしてROIの的確な評価にあります。2028年には日本企業の6割がAIと協働すると予測される未来を見据え、今こそ個人と企業は「AIを使いこなす」ためのスキル習得と組織変革に着手すべき時です。この歴史的転換点を、未来を切り拓く好機と捉え、戦略的な第一歩を踏み出しましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. AIエージェントと、これまでのChatGPTのような生成AIとの一番の違いは何ですか?

A1. 一番の違いは「自律性」です。ChatGPTのような生成AIは、人間からの指示(プロンプト)があって初めて動作する「指示待ち」のツールです。一方、AIエージェントは、与えられた目標に対して、自ら計画を立て、情報収集や分析、さらにはシステムの操作といった具体的な行動までを自律的に実行します。単なる応答だけでなく、業務プロセスそのものを遂行できる「実行力」を持つ点が、決定的な違いと言えます。

Q2. AIエージェントを導入したいのですが、中小企業でも可能でしょうか?何から始めれば良いですか?

A2. はい、中小企業でも導入は可能です。重要なのは、全社一斉導入のような大きな話から始めるのではなく、特定の業務課題に絞って「スモールスタート」することです。まずは、「問い合わせ対応の工数を削減したい」「営業リストの作成を自動化したい」といった具体的な目的を定め、現状の業務プロセスを整理することから始めましょう。その上で、目的に合ったツールを選定し、限定的な範囲で試行(PoC)してみることをお勧めします。初期コストを抑えたクラウドサービスも増えており、導入のハードルは下がっています。

Q3. AIエージェントが普及すると、私たちの仕事はなくなってしまうのでしょうか?

A3. 定型的な事務作業やデータ入力といった、ルールに基づいて遂行できる業務はAIエージェントに代替される可能性が高いです。しかし、人間の仕事が全てなくなるわけではありません。むしろ、AIエージェントを「使いこなす」ための新しいスキルや役割が重要になります。例えば、AIに的確な指示を与える能力、AIの出した答えを批判的に検証する能力、そしてAIにはない創造性や高度なコミュニケーション能力などが、人間ならではの価値としてより一層求められるようになります。AIをパートナーとして、より付加価値の高い仕事へとシフトしていくことが重要です。

出典一覧

•影響はChatGPTの比ではない!生成AIの次の大波「エージェント型AI」が企業の株価・業績、あなたの年収を直撃する!!link

•【2025年最新】AIエージェントと生成AIの違いとは?仕組み・活用シーンを徹底解説link