合成データ(Synthetic Data)とは?生成AI開発の常識を変える技術のすべて

目次

「AIを開発したいが、データが足りない」「個人情報保護の壁が高い」――そんな悩みを抱えていませんか?2025年、その常識を覆す「合成データ」がAI開発の新たな主役になろうとしています。本記事では、プライバシーリスクゼロで高品質なデータを無限に生み出すこの革新的技術の仕組みから、NVIDIAが公開した日本語特化データセット「Nemotron-Personas-Japan」の活用法まで、ビジネスを加速させるための全知識を徹底解説します。

1. 合成データとは何か?生成AIの新しい「燃料」

1-1. 合成データの基本的な定義と仕組み

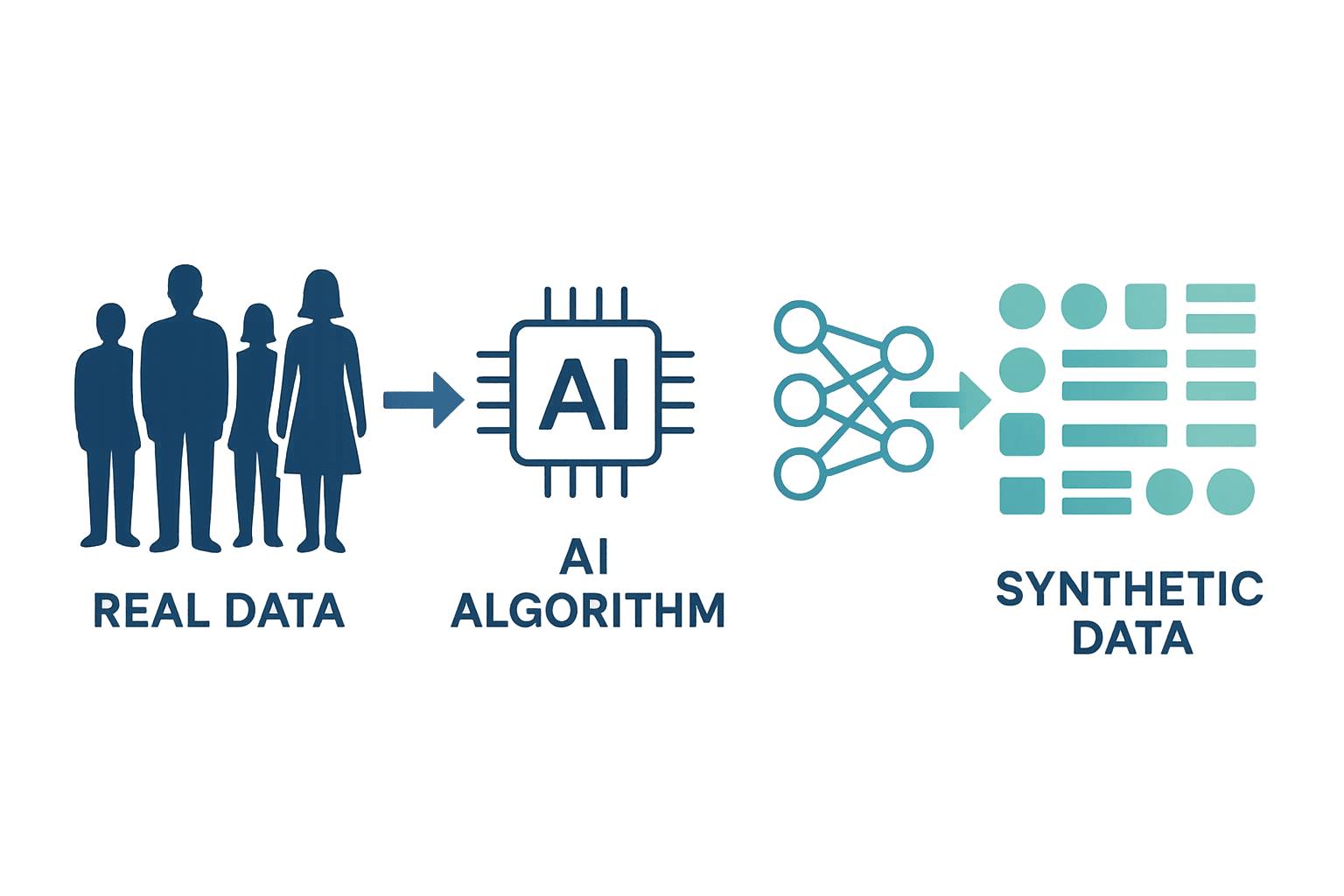

合成データとは、実際の出来事や観測から直接収集されるのではなく、アルゴリズムやコンピューターシミュレーションによって人工的に生成された情報を指します。これは、現実世界のデータの統計的な分布、パターン、相関関係を忠実に模倣するように設計されており、あたかも実データであるかのように振る舞います。この技術の核心は、プライバシーを完全に保護しながら、AIモデルの訓練やテストに必要な大規模なデータセットを提供できる点にあります。例えば、実在する個人の健康情報や購買履歴を使用する代わりに、それらのデータの統計的特徴を持つ架空のデータを生成することで、個人情報を一切漏洩させることなく、精度の高いAIを開発することが可能になります。この仕組みにより、企業はデータプライバシーという現代的な課題を乗り越え、イノベーションを加速させることができるのです。

1-2. 従来のデータ収集方法との違い

従来のデータ収集方法は、アンケート調査、センサーからの情報収集、ウェブサイトのログ解析など、現実世界から直接情報を得るアプローチが中心でした。しかし、これらの方法には多くの課題が伴います。まず、個人情報保護の観点から、収集できるデータには厳しい制約があり、特に医療や金融などの分野ではその傾向が顕著です。また、特定の条件下でのみ発生する「レアケース」のデータを十分に集めることは非常に困難であり、AIモデルの網羅性を高める上での障壁となっていました。さらに、大規模なデータを収集・整理・匿名化するプロセスには、膨大な時間とコストがかかります。これに対し、合成データはこれらの課題を根本から解決します。必要な時に必要なだけ、特定の条件に合わせたデータをアルゴリズムで生成できるため、コストを抑えつつ、プライバシーリスクをゼロにし、AI開発のサイクルを劇的に高速化することが可能なのです。

| 項目 | 実データ | 合成データ |

| プライバシーリスク | 高い(個人情報を含む) | なし(架空のデータ) |

| データ収集コスト | 高い(調査・収集が必要) | 低い(アルゴリズムで生成) |

| レアケース対応 | 困難(実際に発生を待つ必要) | 容易(条件指定で生成可能) |

| データ量の拡張性 | 限定的(収集量に依存) | 無制限(必要なだけ生成可能) |

| 国際的な共有 | 制約あり(各国の規制) | 容易(個人情報なし) |

1-3. 合成データが注目される背景

2025年現在、合成データがこれほどまでに注目を集めている背景には、いくつかの複合的な要因が存在します。最大の要因は、EUのGDPR(一般データ保護規則)に代表される、世界的に強化され続けるデータプライバシー規制です。企業は顧客データの活用とプライバシー保護という二律背反の課題に直面しており、合成データはこれを解決する画期的な手段として期待されています。また、生成AIの進化に伴い、モデルの訓練に必要なデータ量が爆発的に増加していることも大きな理由です。高品質な実データを大量に確保することは多くの企業にとって非現実的であり、その代替として合成データが不可欠な存在となりつつあります。さらに、自動運転車の衝突実験や、サイバーセキュリティにおける攻撃シミュレーションなど、現実世界で再現することが困難または危険なシナリオのデータを安全に生成できる点も、その価値を高めています。これらの要因が組み合わさり、合成データは現代のAI開発における「新しい燃料」として、その重要性を急速に増しているのです。

2. 合成データ市場の急成長と2025年のトレンド

2-1. 市場規模の推移と将来予測

合成データ市場は、現在、驚異的なスピードで拡大しています。ある市場調査によれば、その市場規模は2022年の3億8,130万ドルから、わずか6年後の2028年には21億ドルに達すると予測されています[1]。この数字は、年平均成長率に換算すると30%を超える驚異的な伸びを示しており、単なる一時的なブームではなく、持続的な成長トレンドであることを明確に物語っています。この急成長の背景には、AIモデルの高度化に伴うデータ需要の増大、プライバシー保護規制の厳格化、そして多様な業界でのAI活用が本格化している現状があります。企業が競争力を維持するためにAI導入を急ぐ中、その基盤となる高品質な訓練データを迅速かつ安全に確保する手段として、合成データへの投資が活発化しているのです。

2-2. 世界経済フォーラムが示す合成データの重要性

合成データの重要性は、もはや技術的な領域に留まりません。2025年9月、世界経済フォーラム(WEF)は「Synthetic Data: The New Data Frontier」と題したブリーフィングペーパーを発表しました[2]。このレポートは、合成データが今後のデータエコシステムにおいて中心的な役割を担う「新しいフロンティア」であると位置づけています。ダボス会議などで世界経済の方向性を議論するWEFが、このタイミングで合成データに特化したレポートを公開したという事実は、この技術がグローバルな経済アジェンダとして認識され始めたことを意味します。レポートでは、合成データが経済成長、イノベーション、そして社会課題の解決にどのように貢献できるかが論じられており、企業や政府が取り組むべき戦略やガバナンスのあり方についても提言されています。これは、合成データ活用が一部の先進企業の取り組みから、社会全体の重要課題へと昇華したことの証左と言えるでしょう。

2-3. 企業のAI開発における必須ツール化

「AIを導入する」という言葉が一般化し、多くの企業にとってそれが現実的な選択肢となった今、合成データはAI開発を成功させるための「必須ツール」となりつつあります。著名な調査会社であるGartnerは、2028年までに実に95%以上の企業が、何らかの形で生成AIのAPIやモデルを利用するようになると予測しています。この予測が現実となれば、ほとんどの企業がAIを業務に組み込むことになりますが、その際に必ず直面するのが「データの問題」です。自社のデータだけでは量が不足していたり、バイアスがかかっていたり、あるいはプライバシーの問題で使えなかったりします。合成データは、これらの問題を解決し、あらゆる企業が公平かつ安全にAI開発のスタートラインに立つことを可能にします。もはや、合成データは「あれば便利なもの」ではなく、「なければAI開発が進まない」という、水道や電気のようなインフラに近い存在へとその価値を変えつつあるのです。

3. 合成データがもたらす5つの主要メリット

3-1. プライバシー保護とデータ規制への対応

合成データがもたらす最大のメリットは、何と言ってもプライバシー保護の徹底です。合成データは実在の個人を特定できる情報を一切含まないため、GDPRや改正個人情報保護法といった厳しいデータ保護規制を遵守しながら、AI開発を進めることができます。従来の手法では、データを匿名化する処理が必要でしたが、それでも再特定されるリスクがゼロではありませんでした。しかし、合成データは初めから架空の情報として生成されるため、原理的にプライバシー侵害のリスクが存在しません。これにより、企業は規制違反の懸念から解放され、これまで活用が難しかった機微なデータ領域においても、安心してAI技術の導入を検討できるのです。これは、コンプライアンスを重視する現代のビジネス環境において、計り知れない価値を持ちます。

3-2. データ不足問題の解決

多くのAIプロジェクトが直面する深刻な課題が「データ不足」です。特に、希少疾患の症例データや、工場の生産ラインでごく稀に発生する不良品のデータなど、現実世界では収集が困難な「エッジケース」のデータは、AIモデルの精度と網羅性を高める上で極めて重要です。合成データは、この問題をエレガントに解決します。特定の条件やシナリオをアルゴリズムで定義することにより、必要な種類のデータを必要なだけ生成することが可能です。これにより、AIはこれまで学習機会のなかった希少なパターンについても深く理解し、より現実に即した、ロバスト(頑健)な判断能力を身につけることができます。データが「ない」から諦めるのではなく、データを「創る」ことで可能性を切り拓く。これが合成データの力です。

3-3. バイアス除去とデータの多様性向上

実データには、収集された環境や時代背景に起因する「バイアス(偏り)」が内在していることが少なくありません。例えば、特定の性別や人種に偏ったデータでAIを訓練すると、そのAIは差別的な判断を下す危険性があります。合成データは、このようなバイアスを意図的に補正し、より公平でバランスの取れたデータセットを構築するための強力なツールとなります。生成プロセスにおいて、不足している属性のデータを追加したり、逆に過剰な属性のデータを減らしたりすることで、データセット全体の多様性を向上させることができます。これにより、AIの公平性を担保し、より多くの人々にとって有益なサービスを提供することが可能になります。これは、企業の社会的責任(CSR)の観点からも非常に重要な取り組みです。

3-4. コスト削減と開発スピードの向上

実データを収集し、利用可能な形に加工するプロセスには、膨大な時間と費用がかかります。大規模なアンケートの実施、センサーの設置、あるいは専門家によるデータのアノテーション(タグ付け)作業は、いずれも高コストなプロジェクトです。合成データは、このデータ準備にかかる期間とコストを劇的に削減します。一度生成アルゴリズムを構築すれば、あとはコンピューターが自動でデータを生成してくれるため、人手に頼る部分が大幅に減少します。これにより、AI開発プロジェクトのリードタイムが短縮され、より迅速な市場投入やサービス改善が可能になります。イノベーションのスピードが企業の競争力を左右する現代において、この開発サイクルの高速化は極めて大きなアドバンテージとなります。

3-5. 国際的なデータ共有の簡素化

グローバルに事業を展開する企業や、国際的な共同研究プロジェクトにとって、国境を越えたデータのやり取りは常に悩みの種でした。各国のデータ保護法規制が異なるため、実データを国外に持ち出すことには法的なリスクが伴います。合成データは、この課題に対する明確な解決策を提示します。データに個人情報が一切含まれていないため、多くの国のデータ移転規制の対象外となり、組織や国境を越えてデータを自由に、かつ安全に共有することが可能になります。これにより、世界中の研究者や開発者が協力して単一のAIモデルを訓練したり、グローバル市場向けのサービスを効率的に開発したりするなど、これまでにない規模でのコラボレーションが実現します。イノベーションのグローバル化を加速させる、強力な起爆剤と言えるでしょう。

4. 日本企業が注目すべきNemotron-Personas-Japan

4-1. NVIDIAが公開した日本語特化の合成データセット

2025年9月、AI業界に激震が走りました。世界的な半導体メーカーであるNVIDIAが、日本語に特化した巨大な合成データセット「Nemotron-Personas-Japan」を公開したのです[4]。これは、単なるデータセットではありません。日本のAI開発の未来を根底から変えうる、いわば「国産AIの燃料」とも呼べる画期的なものです。このデータセットには、実に600万件もの架空の日本人ペルソナ情報が含まれており、これを利用することで、企業は自社で、しかも日本語ネイティブの高性能なAIをゼロから育て上げることが可能になります。これまで多くの日本企業が海外製のAIモデルを日本語向けにカスタマイズするという、いわば「輸入車」に頼らざるを得ない状況でしたが、このデータセットの登場により、自社のニーズに完全に合致した「国産エンジン」を開発する道が拓かれたのです。

4-2. 日本の文化と社会に適合した設計

Nemotron-Personas-Japanの真価は、その圧倒的な量だけでなく、質の高さ、特に日本の文化や社会に対する深い理解にあります。このデータセットは、日本の国勢調査などの統計データを元に生成されており、含まれるペルソナ情報は年齢、性別、居住地域、職業、趣味といった多岐にわたる項目で、日本の実社会の縮図をリアルに反映しています。例えば、地方ごとの方言のニュアンスや、特定の職業に就いている人々の価値観、世代間の言葉遣いの違いまでがデータに織り込まれています。これにより、開発されるAIは、画一的な「標準語」を話す無機質な存在ではなく、日本の多様な文化背景を理解した、血の通ったコミュニケーション能力を持つことができます。これは、地域密着型のサービスや、特定の顧客層をターゲットにしたマーケティングAIを開発する上で、計り知れないアドバンテージとなるでしょう。

4-3. CC BY 4.0ライセンスで商用利用が可能

この革命的なデータセットが、さらに多くの企業にとって福音となる理由、それがライセンス形態です。Nemotron-Personas-Japanは「CC BY 4.0(クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際)」という非常に緩やかなライセンスで提供されています。これは、出典元(NVIDIA)を明記するという簡単なルールさえ守れば、誰でも、たとえ営利目的であっても、自由にこのデータセットを改変、再配布、そして利用できることを意味します。つまり、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の企業が、この高品質な日本語データを自社の製品やサービス開発に無料で組み込むことができるのです。これまで、高性能なAI開発は、莫大な資金力を持つ一部の巨大IT企業だけの独壇場でした。しかし、このオープンなライセンスポリシーにより、日本のすべての企業に、AI開発の主導権を握るチャンスが平等に与えられたと言っても過言ではないでしょう。

5. 業界別・合成データの具体的な活用方法

5-1. 製造業:ロボティクスとフィジカルAI

製造業の現場では、合成データがロボットの「知能」を飛躍的に向上させています。NVIDIAが提唱する「フィジカルAI」は、AIが物理世界を理解し、自律的に行動するための技術であり、その訓練に合成データは不可欠です[5]。例えば、工場の生産ラインをデジタルツインとして仮想空間に再現し、その中でロボットアームに無数の作業をシミュレーションさせます。この過程で生成される膨大な量の合成データ(アームの動き、掴んだ物体の重さや質感など)をAIに学習させることで、ロボットは現実世界で一度も経験したことのない予期せぬ事態にも的確に対応できるようになります。これにより、これまで人手に頼らざるを得なかった複雑な組み立て作業や、危険な環境下での作業の自動化が加速します。

5-2. 医療・ヘルスケア:プライバシーを守りながら研究推進

医療分野は、合成データの恩恵を最も受ける領域の一つです。患者のプライバシーは最大限に保護されなければならず、実データの利用には厳しい制約が伴います。合成データは、このジレンマを解決します。例えば、希少疾患の患者のMRI画像が少数しか存在しない場合でも、その画像の特徴を学習した生成AIモデルが、統計的に類似した合成MRI画像を大量に生成します。研究者たちは、この個人情報を含まない合成データセットを用いて、疾患の早期発見アルゴリズムや、治療効果を予測するAIを安全に開発できます。これにより、プライバシーを完全に保護しながら、医療研究のスピードを大幅に加速させ、新しい診断法や治療法の確立に貢献することが期待されています。

5-3. 金融・サイバーセキュリティ:リスクシナリオの生成

金融業界やサイバーセキュリティ分野では、将来起こりうる未知のリスクを予測し、備えることが極めて重要です。しかし、大規模な金融危機や、巧妙なサイバー攻撃といった「レアケース」のデータを現実世界で収集することは不可能です。ここで活躍するのが、テキスト生成AIモデル(例:Nemotron-4 340B)などを活用して生成される合成データです[5]。市場の極端な変動や、新型のマルウェアによる攻撃パターンなど、考えうるあらゆるリスクシナリオをシミュレーションし、合成データを生成。このデータをAIに学習させることで、不正取引の検知システムの精度を高めたり、サイバー攻撃の予兆を早期に捉えたりすることが可能になります。未来のリスクを「予行演習」することで、システムの堅牢性を大幅に向上させることができるのです。

5-4. コールセンター・カスタマーサポート

日本語特化の合成データセット「Nemotron-Personas-Japan」は、日本のコールセンターやカスタマーサポートの品質を劇的に変える可能性を秘めています[4]。このデータセットには、地域ごとの方言や、年齢層による言葉遣いの違いなどがリアルに反映されています。これを用いてチャットボットや音声応答AIを訓練することで、顧客一人ひとりの属性に合わせた、より自然で共感性の高いコミュニケーションが実現します。例えば、高齢の顧客からの問い合わせには、より丁寧で分かりやすい言葉遣いで応答し、若者からのフランクな質問には、親しみやすいトーンで返すといった、人間らしい柔軟な対応が可能になります。これにより、顧客満足度の向上はもちろん、オペレーターの負担軽減にも大きく貢献します。

5-5. 教育・研修:リアルなロールプレイ教材

企業内の教育・研修プログラムにおいても、合成データの活用が始まっています。特に、営業担当者や管理職向けのロールプレイング研修では、Nemotron-Personas-Japanのようなペルソナデータが非常に有効です[4]。例えば、「購買に慎重な、地方在住の50代の工場長」や、「新しい技術の導入に積極的な、都心部の30代のITマネージャー」といった、リアルな架空の顧客ペルソナを合成データから生成。研修参加者は、このペルソナを相手に、実践さながらの交渉シミュレーションを行うことができます。実在の人物ではないため、失敗を恐れずに様々なアプローチを試すことができ、学習効果を最大化できます。これは、次世代のリーダーを育成する上で、極めて効果的なトレーニング手法となるでしょう。

6. 合成データ活用時の注意点と課題

6-1. データの品質とリアリティの確保

合成データは多くの課題を解決する一方で、その活用は「魔法の杖」ではありません。最も重要な課題は、生成されるデータの「品質」と「リアリティ」をいかにして確保するかです。例えば、合成データセット内で、あるペルソナの学歴と職業が社会通念上、不自然な組み合わせで生成されてしまうなど、属性間の整合性に欠ける場合があります[4]。このようなリアリティに欠けるデータでAIを訓練すると、AIの判断能力に歪みが生じる可能性があります。そのため、合成データを生成する際には、元となる実データの統計的特性を正確に反映させるだけでなく、生成されたデータが論理的に破綻していないかを検証するプロセス(データガバナンス)が不可欠です。品質の低い合成データは、AIの性能を向上させるどころか、むしろ低下させるリスクがあることを理解しておく必要があります。

6-2. 技術的なハードウェア要件

高品質な合成データを大規模に生成したり、それを用いてAIモデルのファインチューニングを行ったりするには、相応の計算能力が求められます。特に、最新の生成AIモデルを扱う場合、高性能なGPU(Graphics Processing Unit)を搭載したサーバー環境が必須となることがほとんどです[4]。多くの企業、特に中小企業にとっては、こうした高価なハードウェアを自社で所有・維持することは大きな負担となり得ます。この課題を解決するためには、クラウドコンピューティングサービス(AWS, Google Cloud, Microsoft Azureなど)が提供するGPUインスタンスを時間単位で利用したり、AI開発を専門とする外部パートナーと連携したりといった選択肢が考えられます。自社のリソースと目的に合わせて、最適な計算環境を確保する戦略が重要です。

6-3. ライセンスと法的な考慮事項

Nemotron-Personas-Japanのように、商用利用が可能なオープンライセンスで提供される合成データセットは、企業にとって非常に魅力的です。しかし、「オープン」だからといって、何も制約がないわけではありません。例えば、CC BY 4.0ライセンスの場合、データセットを利用して新たなサービスや製品を開発し、それを公開する際には、元のデータセットの出典(クレジット)を明記する義務があります[4]。このルールを遵守しないと、ライセンス違反となる可能性があります。また、生成した合成データそのものの著作権や所有権が誰に帰属するのか、といった法的な論点もまだ議論の途上にあります。合成データをビジネスに活用する際には、事前にライセンスの条文を詳細に確認し、必要であれば法務部門や弁護士などの専門家に相談するなど、法的な側面にも十分な注意を払うことが不可欠です。

7. まとめ:合成データで始める自社AI開発の第一歩

本記事では、2025年のAI開発における最重要トレンドである「合成データ」について、その基本概念から市場の成長性、具体的なメリット、そして日本企業注目の「Nemotron-Personas-Japan」に至るまで、網羅的に解説してきました。

合成データは、プライバシー保護という現代社会の要請に応えながら、データ不足やバイアスといったAI開発の根源的な課題を解決する画期的なソリューションです。それは、AIを一部の巨大IT企業の独占物から、あらゆる企業が自社の競争力向上のために活用できる「民主化されたツール」へと変える力を持っています。

特に、NVIDIAによる日本語特化データセットの無償公開は、日本の企業にとって千載一遇のチャンスと言えるでしょう。これまで「AIは使うもの」であった時代は終わりを告げ、これからは「AIを自ら育てる」企業こそが、未来のビジネスシーンをリードしていきます。

もちろん、品質管理や技術的要件など、乗り越えるべきハードルも存在します。しかし、この記事で紹介したように、まずは小規模なPoCから始めることで、リスクを抑えながらその絶大な効果を実感できるはずです。合成データという新しい「燃料」を手にし、自社独自のAI開発という未来への一歩を、今こそ踏み出してみてはいかがでしょうか。

よくある質問(Q&A)

Q1. 合成データを使えば、本当に実データはもう不要になるのですか?

A1. いいえ、完全には不要になりません。高品質な合成データを生成するためには、元となる実データの統計的特性を学習する必要があるため、依然として質の高い実データは重要です。合成データは、実データを「置き換える」ものではなく、実データだけでは不足してしまう量や多様性を「補強する」ための強力なパートナーと捉えるのが適切です。特に、AIモデルの最終的な性能評価(テスト)においては、現実世界のデータ(実データ)を用いることが信頼性を担保する上で不可欠です。

Q2. 中小企業でも合成データを活用することはできますか?

A2. はい、十分に可能です。NVIDIAの「Nemotron-Personas-Japan」のように、商用利用可能な高品質の合成データセットがオープンライセンスで公開され始めています。また、自社でデータを生成する場合でも、クラウドサービスを利用すれば、高価なハードウェアを自前で所有することなく、必要な時に必要な分だけ計算リソースを借りることができます。まずは小規模な概念実証(PoC)から始め、外部の専門家やパートナーと協力することも有効な手段です。

Q3. 合成データの品質は、どのように担保すればよいのでしょうか?

A3. 合成データの品質担保は、最も重要な課題の一つです。品質を評価するには、主に2つのアプローチがあります。1つ目は「統計的類似性」の評価です。生成された合成データセットが、元となった実データセットの統計的な分布や相関関係をどれだけ忠実に再現できているかを数学的に評価します。2つ目は「AIモデルの性能評価」です。実データで訓練したAIモデルと、合成データで訓練したAIモデルの性能を比較し、同等以上の結果が得られるかを確認します。これらの評価プロセスを組み合わせた、厳格なデータガバナンス体制を構築することが重要です。

参考文献

[1] Netguru. (2025). "Synthetic Data: Revolutionizing Modern AI Development in 2025".

[2] World Economic Forum. (2025). "Synthetic Data: The New Data Frontier".

[3] NVIDIA. (2025). "AI および 3D シミュレーション ワークフローのための合成データ".

[4] 福多朗. (2025). "【これは革命】NVIDIAが公開した「日本語AIの燃料」、Nemotron-Personas-Japanが企業にもたらすもの".

[5] Fortune Business Insights. (2025). "合成データ生成市場|予測分析[2030]". https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/合成データ生成市場-108433