エンジニアの6割が実践!「バイブコーディング」入門 - AIとの対話で誰でもアプリ開発者になれる時代

目次

2025年、ソフトウェア開発の現場で「バイブコーディング」という新たな革命が静かに進行しています。これは、専門的なコードを書く代わりに、AIとの対話を通じて「雰囲気」や「感覚」を伝えるだけでアプリケーションを開発する新手法。本記事では、提唱から1年足らずで日本のエンジニアの6割が経験したというこの革新的アプローチの基本から、具体的な成功事例、明日から使えるツールまでを、最新データを交えて徹底的に解説します。

1. バイブコーディングとは?AIと対話するだけでアプリが作れる新時代

2025年、ソフトウェア開発の世界に新たな革命が訪れています。それが「バイブコーディング」です。専門的なプログラミング知識がなくても、まるで人間と対話するようにAIに「雰囲気」や「ノリ」を伝えるだけで、アプリケーションを開発できてしまう。そんな夢のような手法が、今や現実のものとなりつつあります。本章では、この革新的な開発スタイル「バイブコーディング」の基本概念から、なぜ今これほどまでに注目を集めているのか、そして日本国内での驚くべき普及状況までを、最新のデータを交えながら詳しく解説します。

1-1. バイブコーディングの基本概念

バイブコーディングとは、元Tesla、元OpenAIの著名なAI研究者であるアンドレイ・カルパシー氏が2025年2月に提唱した、全く新しいプログラミングの概念です【1】。従来の開発手法が、詳細な仕様書や厳密な設計図を基に、一字一句正確にコードを記述していく建築のような作業だったとすれば、バイブコーディングは、熟練の職人と「こんな感じのものを作りたいんだ」と対話しながら、即興で作品を創り上げていくスタイルに近いと言えるでしょう。「もっとモダンな雰囲気のUIにしてほしい」「ユーザーがワクワクするようなアニメーションを追加して」といった、これまで数値化や言語化が難しかった感覚的な要望、すなわち「バイブ(Vibe)」をAIに伝えることで、AIがその意図を汲み取り、具体的なコードを生成してくれるのです。これにより、開発者はアイデアの核となる部分に集中でき、創造性を最大限に発揮することが可能になります。

1-2. なぜ今、バイブコーディングが注目されているのか

バイブコーディングがこれほどまでに急速に注目を集めている背景には、現代のIT業界が抱える3つの大きな課題があります。第一に、深刻化する「エンジニア不足」です。多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する中で、開発者の需要は高まる一方ですが、その供給は追いついていません。バイブコーディングは、非エンジニアでも開発に参加できる道を開くことで、この課題の解決策として期待されています。第二に、「開発スピードの劇的な向上」です。市場の変化が激しい現代において、アイデアをいかに早く形にし、市場に投入できるかがビジネスの成否を分けます。バイブコーディングは、仕様書作成や詳細設計といった工程を大幅に短縮し、圧倒的なスピード感でプロトタイピングを可能にします。そして第三に、「開発の民主化」です。これまで専門知識を持つ一部のエンジニアに限られていたアプリケーション開発が、企画者やデザイナー、マーケターなど、より多くの人々に開かれることで、多様な視点からのイノベーションが生まれやすくなるのです。

1-3. 日本企業での急速な普及状況

この新しい開発の波は、既に日本にも到達し、驚くべき速さで浸透し始めています。GMOインターネットグループが2025年9月に実施した最新の調査によると、なんと日本のエンジニアの**60.4%**が、既にバイブコーディングを「業務で実践している」または「試したことがある」と回答しています【2】。これは、提唱からわずか半年余りで、開発現場の第一線で働くエンジニアの半数以上がこの新手法を経験しているという驚異的な事実を示しています。特に、AIコーディングエージェントと呼ばれる「Gemini CLI」や「Claude Code」といったツールの活用が進んでおり、コーディングをAIに任せるスタイルが現実のものとなっていることが伺えます。このデータは、バイブコーディングが単なる理論や流行語ではなく、日本のソフトウェア開発の現場を確実に変えつつある、実践的なテクノロジーであることを明確に物語っています。

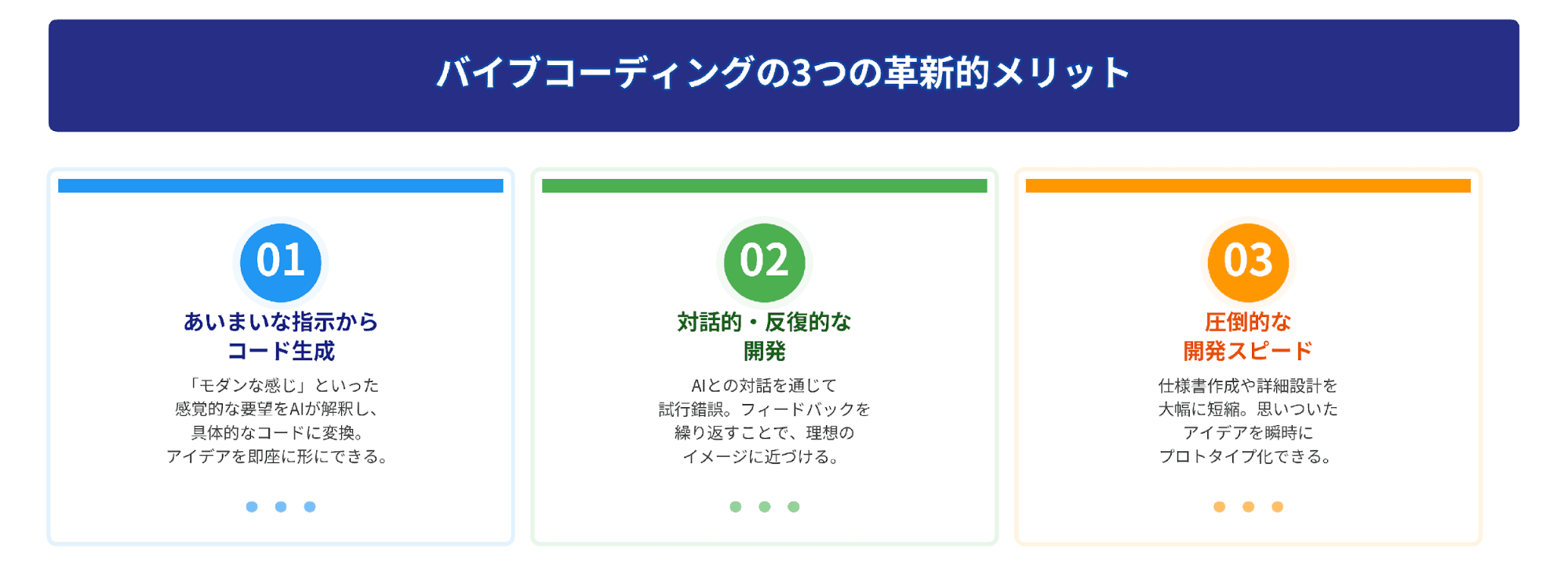

2. バイブコーディングの3つの革新的メリット

バイブコーディングは、単に新しい開発手法というだけでなく、ソフトウェア開発の常識を覆すほどの革新的なメリットをもたらします。これまで開発の障壁となっていた多くの課題を解決し、誰もがアイデアを形にできる可能性を秘めているのです。本章では、@ITの記事で解説されている【1】、バイブコーディングがもたらす3つの大きなメリット、「あいまいな指示からのコード生成」「対話的・反復的な開発プロセス」「アイデアを即座に形にするスピード感」について、それぞれを深掘りしていきます。

2-1. あいまいな指示からのコード生成

バイブコーディング最大の魅力は、その「翻訳能力」にあります。開発現場では、「もっとモダンで洗練されたデザインにしてほしい」「ユーザーが心躍るような、楽しい操作感を実現したい」といった、数値化や言語化が難しい感覚的な要望が頻繁に飛び交います。従来であれば、こうした”あいまいな”要求を具体的なデザインやコードに落とし込むためには、デザイナーやエンジニアが何度も議論を重ね、試行錯誤を繰り返す必要がありました。しかし、バイブコーディングでは、AIがこうした感覚的な「バイブ」を直接解釈し、コードとして出力してくれるのです。これにより、開発者は頭の中にある漠然としたイメージを、言葉で伝えるだけで即座に具現化できます。これは、創造性の発露から実装までの距離を劇的に縮める、画期的な変化と言えるでしょう。

2-2. 対話的・反復的な開発プロセス

バイブコーディングは、一度の指示で完璧な成果物を求める「魔法の杖」ではありません。むしろ、その本質は「AIとの対話」にあります。生成されたコードやデザインに対して、「やっぱり、もう少しシンプルにしてほしい」「この部分の色を、もっと落ち着いたトーンに変えてみて」といったフィードバックを人間が与え、AIがそれに応えて修正を繰り返す。この対話的かつ反復的なプロセスこそが、バイブコーディングの強みです。まるで経験豊富なパートナーと壁打ちをするかのように、試行錯誤を重ねることで、頭の中のイメージは徐々に鮮明になり、最終的なアウトプットの質は飛躍的に向上します。このアジャイルな開発スタイルは、手戻りを恐れずに挑戦できる環境を生み出し、より創造的で満足度の高いプロダクト開発を可能にするのです。

2-3. アイデアを即座に形にするスピード感

現代のビジネスにおいて、スピードは最も重要な競争優位性の一つです。バイブコーディングは、この要求に見事に応えます。従来の開発プロセスでは、アイデアを実際のプロダクトとして市場に投入するまでに、詳細な仕様書の作成、綿密な設計、そして膨大な量のコーディングといった、時間のかかる工程が必要でした。しかし、バイブコーディングはこれらの工程を大幅に、あるいは場合によっては完全に省略することを可能にします。アイデアを思いついたその瞬間に、AIとの対話を始めることで、数時間後には動作するプロトタイプを手にすることさえ夢ではありません。この圧倒的なスピード感は、開発者の創造性を刺激し、新しい表現やイノベーションの実験を促進します。市場の反応を素早く見て、迅速に改善を繰り返す――そんなリーンな開発サイクルを、かつてないほどの高速で回すことができるようになるのです。

3. 実践事例から学ぶバイブコーディングの可能性

バイブコーディングは、もはや単なる理論やコンセプトではありません。世界中の開発者や、さらにはプログラミング経験のない人々までもがこの新しい手法を手にし、驚くべき成果を生み出し始めています。海外の先進的な事例から、日本国内でのユニークな活用、そして企業における具体的な業務改善効果まで、バイブコーディングが秘める無限の可能性を、具体的な実践事例を通して探っていきましょう。

3-1. 海外での成功事例

海外では、バイブコーディングを活用して、個人のアイデアが次々と形になっています。例えば、New York TimesのコラムニストであるKevin Roose氏は、プログラミング経験が全くないにもかかわらず、「LunchBox Buddy」というアプリを開発しました。これは、冷蔵庫の中身を写真で撮ると、AIがランチのメニューを提案してくれるというユニークなアプリです【3】。また、BitGoのプロダクトマネージャーであるMichael Lembo氏は、自身のポートフォリオサイトに「Lovable」というツールを使い、訪問者がチャットで経歴やスキルについて質問できる機能を実装しました【3】。さらに、あるマーケターは、ChatGPTでプロンプトを練り上げ、それをLovableに投入するという2段階のアプローチで、暗号資産の潜在的利益を視覚化する「Lambo Levels」というアプリを制作しています【3】。これらの事例は、バイブコーディングが専門家だけのツールではなく、誰もがアイデアを実現するための強力な武器となり得ることを示しています。

3-2. 日本国内でのユニークな活用事例

日本国内でも、バイブコーディングは独自の進化を遂げ、コミュニティを巻き込んだユニークな活用が生まれています。その象徴的なイベントが、2025年8月に六本木で開催された「泥酔バイブコーディング」です【3】。これは、参加者が文字通りお酒を飲みながらリラックスした状態で、AIツールを駆使して2時間という制限時間内にアイデア出しからデプロイ(公開)までを行うというハッカソンイベントです。このイベントからは、「落ちこぼれ大学生が起業家を目指すゲーム」や「ヒットを打つとギャルが喜ぶ野球ゲーム」など、まさに「バイブス」を重視した独創的なアプリケーションが多数誕生しました。楽しみながら開発を行うというこのイベントは、バイブコーディングが持つ創造性を刺激し、開発のハードルを下げるという側面を色濃く反映しており、日本における今後のさらなる普及の可能性を感じさせます。

3-3. 企業での驚くべき実践効果

バイブコーディングは、個人の創造性を解放するだけでなく、企業活動における生産性を劇的に向上させるツールとしても、その真価を発揮し始めています。GMOインターネットグループでは、生成AIの活用を全社的に推進しており、その中でバイブコーディングを含むAI活用によって、驚くべき業務削減効果を達成しました。2025年9月の発表によると、同社ではAI活用により、月間で25.1万時間もの業務時間を削減。これは、1,572人分の労働力に相当し、従業員一人あたりに換算すると、実に月間43.2時間もの時間が創出されたことになります【2】。この時間は、単純作業の自動化だけでなく、AIを「壁打ち相手」として活用した企画立案や、バイブコーディングによる開発業務の効率化によって生み出されました。この事例は、バイブコーディングが単なる開発手法に留まらず、企業全体の生産性を根底から覆すほどのインパクトを持つ、強力な経営ツールであることを証明しています。

4. バイブコーディングに最適なツール7選

バイブコーディングを実践するためには、強力なAIツールが不可欠です。幸いなことに、この新しい開発スタイルをサポートするためのツールが次々と登場しており、初心者からプロのエンジニアまで、自身のスキルレベルや目的に合わせて最適なものを選択できます。本章では、SELECKの記事【3】やGMOの調査【2】でも言及されている、今最も注目すべき7つのバイブコーディングツールを、「初心者向け」「エンジニア向け」「AIコーディングエージェント」の3つのカテゴリに分けてご紹介します。

4-1. 初心者向けツール

プログラミング経験がなくても、アイデアさえあれば誰でもアプリ開発に挑戦できるのが、バイブコーディングの大きな魅力です。ここで紹介するツールは、直感的なインターフェースと強力なサポート機能で、あなたの最初の「バイブ」を形にする手助けをしてくれます。

•Lovable: 「愛される」という名の通り、その親しみやすいインターフェースで非エンジニアから絶大な支持を集めています。チャット形式で作りたいアプリのイメージを伝えると、AIが対話を通じて機能やデザインを提案し、自動でコードを生成してくれます。ポートフォリオサイトの構築や、特定の目的を持った小規模なウェブアプリ開発に最適です。

•Bolt: スピードを重視するならBoltがおすすめです。アイデアを素早くプロトタイプ(試作品)に落とし込むことに特化しており、簡単な操作で動作するアプリケーションを数分で作成できます。市場の反応を見たい、投資家にアイデアを具体的に示したいといった場面で強力な武器となります。

4-2. エンジニア向け高機能ツール

プロのエンジニアにとって、バイブコーディングは既存のスキルセットを増幅させ、開発効率を飛躍的に向上させるための強力な触媒となります。ここで紹介するツールは、使い慣れた開発環境にシームレスに統合され、より複雑で大規模な開発をサポートします。

•Cursor: 多くのエンジニアが愛用するエディタ「Visual Studio Code」をベースに開発された、AI統合型の開発環境です。コードの自動生成や修正、デバッグ(エラーの発見と修正)はもちろん、プロジェクト全体に関する質問にも答えてくれます。既存のコードベースを理解した上でサポートしてくれるため、大規模なプロジェクトへの導入もスムーズです。

•Replit: クラウド上で開発環境をまるごと提供するプラットフォームです。PCへの環境構築が不要で、ブラウザさえあればどこでもコーディングを開始できます。AIによるコーディング支援機能も強力で、他の開発者とのリアルタイム共同編集も可能なため、チームでのバイブコーディング実践に最適です。

•v0 by Vercel: フロントエンド開発のプラットフォームとして有名なVercelが提供するUI生成ツールです。テキストで作りたいUIのイメージを伝えると、Reactコンポーネントのコードを生成してくれます。「こういうデザインのボタンが欲しい」といった指示から、高品質なUIを瞬時に得られるため、UI開発の時間を劇的に短縮できます。

4-3. AIコーディングエージェント

バイブコーディングの最前線では、「AIコーディングエージェント」と呼ばれる、より自律的に動作するAIが登場しています。これらは単なるコード生成ツールに留まらず、開発者の「パートナー」として、より高度なタスクをこなします。

•Gemini CLI: Googleが開発した最新のAIモデル「Gemini」を、コマンドライン(黒い画面)から対話的に利用できるツールです。GMOの調査でも、多くのエンジニアに利用されていることが分かっています【2】。ターミナル上での作業を強力にサポートし、スクリプト作成やインフラ設定など、幅広いタスクを自動化します。

•Claude Code: 高度な対話能力と文脈理解力で知られるAnthropic社のAI「Claude」をコーディングに特化させたエージェントです。複雑な要求や曖昧な指示に対する理解度が高く、まるで人間とペアプログラミングをしているかのような、自然で質の高いサポートを提供してくれます。

5. バイブコーディングの課題と解決策

バイブコーディングがもたらす恩恵は計り知れませんが、この新しい開発手法はまだ発展途上にあり、万能の解決策ではありません。そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、いくつかの課題を理解し、適切に対処していく必要があります。本章では、@ITの記事でも指摘されている【1】、バイブコーディングが直面する3つの主要な課題と、それらを乗り越えるための具体的な解決策、そしてAIと人間の最適な役割分担について考察します。

5-1. 3つの主要な課題

バイブコーディングを実践する上で、多くの開発者が直面する可能性のある課題は、主に3つ挙げられます。

1.意図の誤解: AIは驚異的な進化を遂げていますが、人間の「バイブ」や「雰囲気」といった、ニュアンスに富んだ表現を100%正確に理解できるわけではありません。特に、指示があまりにも曖昧すぎると、AIが意図を誤解し、全く見当違いのコードを生成してしまうことがあります。これは「思ったように動かない」というフラストレーションの主な原因となります。

2.再現性の低さ: 同じ指示を与えても、実行するたびにAIが異なるコードを出力することがあります。これは、多様なアイデアを生み出す創造性の源泉である一方、厳密な品質管理や一貫性が求められる大規模な商用開発においては、大きな障害となり得ます。「バグを修正したら、別のバグが生まれた」という無限ループに陥るケースも報告されています。

3.セキュリティ: AIが生成したコードが、常に安全であるとは限りません。特に、外部のライブラリやAPIを利用するコードを生成させた場合、そこに悪意のあるコードや脆弱性が含まれている可能性を否定できません。生成されたコードを無防備に信頼し、そのまま本番環境にデプロイすることは、深刻なセキュリティインシデントを引き起こすリスクを伴います。

5-2. 課題への対処法

幸いなことに、これらの課題は克服できないものではありません。先人たちの経験から、いくつかの有効な対処法が見出されています。その一つが、バイブコーディングを補完するアプローチとして注目されている「仕様駆動開発」です【1】。これは、いきなりAIにコードを書かせるのではなく、まず「これから作るアプリの仕様書を作成して」と指示し、人間がその仕様書をレビュー・修正した上で、それを基にコードを生成させるという手法です。最初に要件を明確にすることで、AIによる意図の誤解を大幅に減らすことができます。また、セキュリティや再現性の問題に対しては、人間による最終確認が依然として不可欠です。AIはあくまで強力なアシスタントであり、最終的な品質と安全性に対する責任は、開発者自身が負うべきであるという認識が重要です。

5-3. AIに任せるべきこと、人間がやるべきこと

バイブコーディング時代における最適な開発プロセスは、AIと人間の役割分担を明確にすることから始まります。GMOインターネットグループでは、AI活用における役割分担のガイドラインを「AIに任せるべきこと」「人間がやるべきこと」として定義しており、これが非常に参考になります【2】。

図5: GMOの調査で明らかになった、エンジニアがAIに任せている業務のトップ3。定型的な作業やアイデア出しでAIが活躍している。

•AIに任せるべきこと: たたき台の作成、文章やコードの変換・要約、そして多様なアイデア出し。これらは、AIが人間をはるかに凌駕するスピードと量で処理できる領域です。

•人間がやるべきこと: AIが生成したアウトプットに対する最終的な調整と意思決定。どのアイデアを採用するのか、品質は十分か、倫理的に問題はないかといった、高度な判断は人間の役割です。

AIを「思考を補助し、作業を効率化するパートナー」と位置づけ、人間はより創造的で戦略的な業務に集中する。この協調関係こそが、バイブコーディングの課題を乗り越え、その真価を最大限に引き出す鍵となるのです。

6. バイブコーディングを始めるための実践ガイド

これまでの章で、バイブコーディングの概念からメリット、そして具体的な事例までを見てきました。あなたも「自分でも試してみたい」と感じているのではないでしょうか。幸いなことに、バイブコーディングを始めるのに、複雑な環境構築や分厚い専門書は必要ありません。必要なのは、明確な「アイデア」と、AIと対話を楽しむ「好奇心」だけです。本章では、初心者、エンジニア、そして非エンジニア、それぞれの立場からバイブコーディングの世界に飛び込むための、実践的なガイドを提供します。

6-1. 初心者が最初に試すべきステップ

プログラミング経験が全くない初心者にとって、バイブコーディングは創造性を解き放つための最も簡単な入り口です。まずは、ユーザーフレンドリーなツールを選ぶことから始めましょう。「Lovable」や「Bolt」のようなツールは、専門知識をほとんど要求せず、チャットで対話するだけで開発を進められます。最初のプロジェクトは、あまり壮大なものを目指さず、「自分のポートフォリオサイト」や「好きなペットを紹介するだけの簡単なWebアプリ」など、楽しく作れるものを選ぶのが成功の秘訣です。AIへの指示(プロンプト)のコツは、できるだけ具体的に、そして一度に多くのことを要求しすぎないことです。「『お問い合わせ』という名前のボタンを追加して」のように、一つずつステップを踏んでAIに指示を出し、対話を繰り返しながら少しずつ完成形に近づけていきましょう。

6-2. エンジニアのためのバイブコーディング活用術

既にプログラミングスキルを持つエンジニアにとって、バイブコーディングは退屈な作業を自動化し、より創造的なタスクに集中するための強力な武器となります。「Cursor」のようなIDE統合型ツールを使えば、普段のコーディング作業の流れを妨げることなく、AIの支援を受けられます。例えば、新規プロジェクトの基本的なファイル構成を自動生成させたり、既存のコードをより効率的な形にリファクタリング(再構築)させたり、面倒なテストコードを書かせたりといった活用が可能です。これは、人間とAIが協力して開発を進める「ペアプログラミング」に似ていますが、AIは疲れ知らずで、どんな単純作業も文句一つ言わずにこなしてくれます。既存のスキルとAIの力を組み合わせることで、あなたの開発効率はこれまでにないレベルまで引き上げられるでしょう。

6-3. 非エンジニアでもできるアプリ開発

企画者、マーケター、デザイナーなど、ビジネスの最前線にいる非エンジニアこそ、バイブコーディングの恩恵を最も受けられる人々かもしれません。頭の中にあるビジネスアイデアや業務改善のアイデアを、エンジニアに依頼することなく、自分自身の手でプロトタイプとして形にできるのです。例えば、「顧客管理を楽にするための社内ツール」や「新しいキャンペーン用のランディングページ」などを、バイブコーディングで素早く作成し、その有効性をすぐに検証できます。プログラミング知識は不要です。重要なのは「何を解決したいのか」という課題意識です。海外の事例サイト「vibeStore」を覗いてみたり、RedditやFacebookの専門コミュニティに参加したりして、他の非エンジニアがどのようなものを創っているのかを参考にしながら、あなたのアイデアを世界に問いかけてみましょう。

7. Q&A

Q1: バイブコーディングは、本当にプログラミング経験が全くなくてもできますか?

A1: はい、可能です。もちろん、プログラミングの基本知識があれば、より複雑な要求をしたり、生成されたコードを微調整したりできますが、バイブコーディングの本質は「何をしたいか」をAIに伝えることにあります。「Lovable」のような初心者向けツールを使えば、チャットで対話するだけでWebサイトや簡単なアプリを作成できます。重要なのは、技術的なスキルよりも、実現したいことの明確なイメージと、AIとの対話を諦めない根気です。

Q2: バイブコーディングで生成されたコードの著作権は誰に帰属しますか?

A2: これは非常に重要な点で、利用するAIツールの利用規約によって異なります。多くのツールでは、生成されたコードの所有権はユーザーに帰属すると定めていますが、商用利用に制限があったり、特定の条件下でAI開発者が権利を主張する場合も考えられます。本格的な商用アプリケーションを開発する際は、必ず利用するツールのライセンスや利用規約を弁護士などの専門家と確認することが不可欠です。個人利用や学習目的であっても、規約を確認する習慣をつけましょう。

Q3: バイブコーディングが普及すると、将来的にエンジニアの仕事はなくなってしまいますか?

A3: 「なくなる」のではなく、「変化する」と考えるのが適切です。単純なコーディング作業や定型的なタスクはAIに任せる一方、エンジニアはより上流の工程である要件定義、アーキテクチャ設計、そしてAIが生成したコードの品質を担保する最終的なレビューといった、より高度で創造的な役割を担うようになります。また、AIをいかにうまく使いこなし、生産性を最大化するかという「AIを操るスキル」そのものが、これからのエンジニアにとって重要な専門性となるでしょう。

8. まとめ: バイブコーディングがもたらす未来

本記事では、AIとの対話で開発を行う新手法「バイブコーディング」について解説しました。このアプローチは、「あいまいな指示からのコード生成」「対話的な開発プロセス」「圧倒的なスピード」という3つのメリットにより、開発の民主化を推し進めています。国内外の成功事例やGMOの業務削減効果が示すように、その可能性は計り知れません。一方で、意図の誤解やセキュリティといった課題も存在し、AIと人間の適切な役割分担が成功の鍵となります。本稿で紹介したツールや実践ガイドを参考に、ぜひあなたもバイブコーディングの世界に一歩踏み出してみてください。

出展

1.

2.

3.

4.