AIの未来を照らす「光」チップ

目次

AIの進化が止まらない一方、その膨大な電力消費が地球環境を脅かしています。この課題を解決する鍵として、今、「光」を使った次世代AIチップが世界的な注目を集めていることをご存知でしょうか?本記事では、AIの未来を根本から変える可能性を秘めた「光コンピューティング」の最新動向と、それが私たちの生活にもたらす驚くべき影響について、専門的な内容を誰にでも分かりやすく徹底解説します。

1. AIの電力消費問題:なぜ今「光」なのか?

1-1. 加速するAIの進化とエネルギー問題

1-1-1. データセンターの電力消費と環境負荷

近年、生成AIの進化は目覚ましく、私たちの生活やビジネスに大きな変革をもたらしています。しかし、その背景で深刻化しているのが、AIを支えるデータセンターの膨大な電力消費です。大規模な言語モデルや複雑なAIアルゴリズムを動かすためには、高性能なコンピューターを24時間365日稼働させる必要があり、その電力需要は増大の一途をたどっています。国際エネルギー機関(IEA)の報告によれば、データセンターの電力消費量は世界の電力消費量の約1〜1.5%を占めており、今後AIの普及がさらに進むことで、この割合は急激に増加すると予測されています。この膨大なエネルギー消費は、電力網への負担だけでなく、発電に伴う二酸化炭素排出量の増加という形で、地球環境にも大きな負荷をかけています。持続可能なAIの発展のためには、このエネルギー問題を解決することが急務となっているのです。

1-1-2. 従来のチップ技術の限界

現在、AIの計算処理の中心を担っているのは、GPU(Graphics Processing Unit)に代表される電子チップです。これらのチップは、微細な電気回路を用いて膨大な計算を並列処理することで、AIの能力を支えてきました。しかし、ムーアの法則の鈍化が指摘されるように、電子チップの性能向上は物理的な限界に近づいています。チップの集積度を高めるほど、電子の移動に伴う熱の発生が大きくなり、エネルギー効率が悪化するという問題に直面しているのです。この「熱の壁」は、チップの性能向上を阻むだけでなく、冷却のためにさらなる電力を消費するという悪循環を生み出します。AIがより高度で複雑なタスクを実行しようとすればするほど、従来の電子チップではエネルギー効率の面で対応が困難になりつつあります。この技術的な行き詰まりが、AIの持続的な発展における大きな障壁となっているのです。

エネルギー効率の比較

1-2. 新たな解決策としての「光コンピューティング」

1-2-1. 光で計算するとはどういうことか?

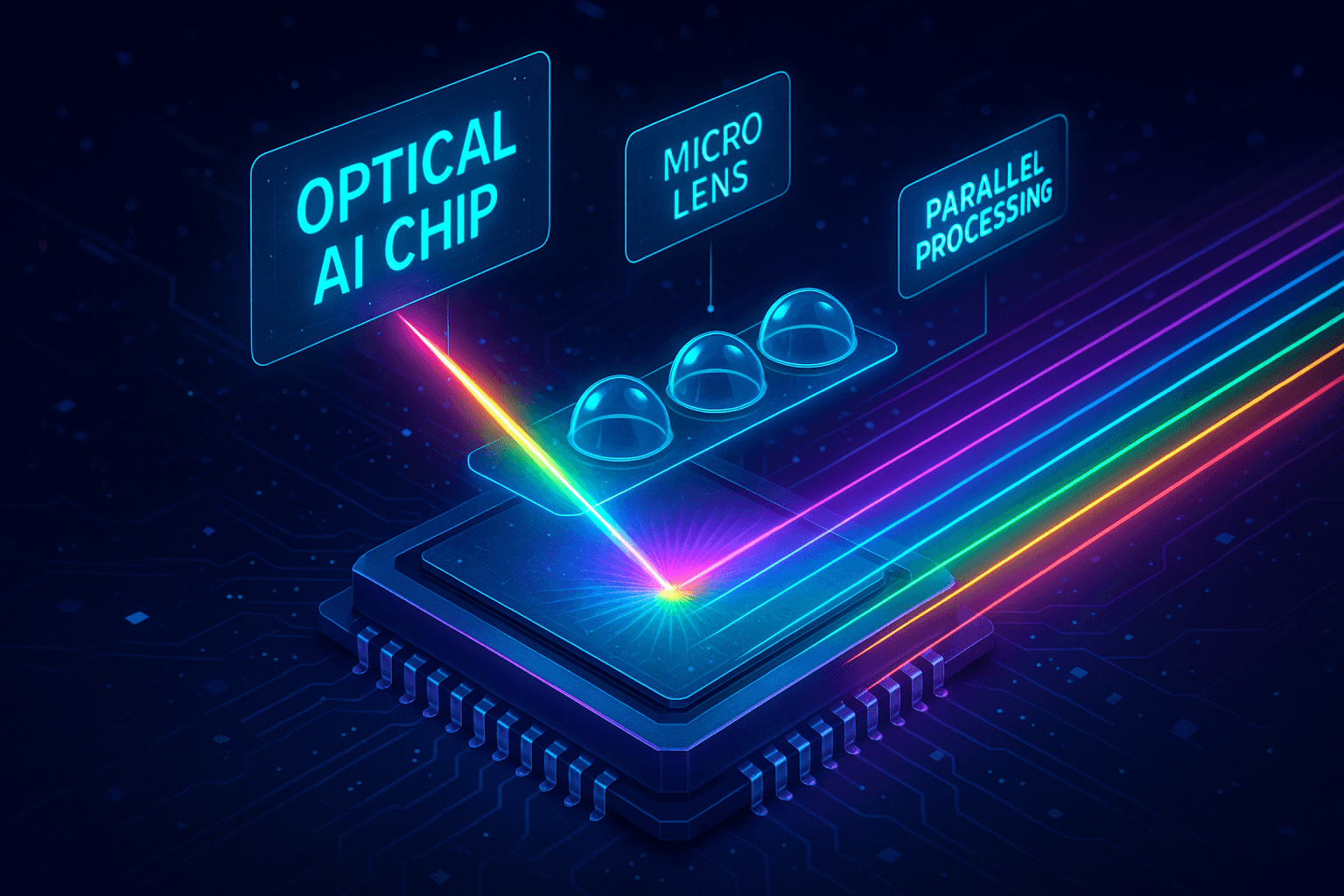

電子の代わりに光(光子)を使って計算を行う「光コンピューティング」が、AIのエネルギー問題を解決する切り札として注目されています。電子が回路内を移動する際には抵抗が生じ、エネルギーの一部が熱として失われますが、光は抵抗なく空間を伝播するため、原理的にエネルギー損失が非常に少ないという特徴があります。光コンピューティングでは、データの情報を光の強さや波長(色)、位相といった物理的な性質に載せて伝達・処理します。例えば、レンズや回折格子といった光学素子を組み合わせることで、複数の計算を一度に、かつ高速に実行することが可能です。これは、光が持つ「重ね合わせ」の性質を利用したもので、電子回路では困難な大規模な並列計算を効率的に行える可能性を秘めています。電気信号を介さずに光のまま計算処理を行うことで、データ変換のオーバーヘッドをなくし、システム全体としての速度と効率を飛躍的に向上させることが期待されています。

1-2-2. なぜ光はエネルギー効率が良いのか?

光コンピューティングが圧倒的なエネルギー効率を実現できる理由は、主に2つの側面にあります。第一に、前述の通り、光子には質量も電荷もないため、伝送時のエネルギー損失が極めて小さい点です。電子回路では避けられない抵抗による熱発生がなく、計算に使われるエネルギーのほとんどが熱として無駄になることがありません。第二に、光の「波」としての性質を利用することで、複数の情報を同時に処理できる「多重化」が容易である点です。例えば、異なる色のレーザー光にそれぞれ別のデータを乗せて一本の光ファイバーで送る「波長分割多重」技術のように、光は一度に大量の情報を運ぶことができます。これにより、計算の密度が向上し、同じ処理をより少ないエネルギーで実行できるようになります。さらに、光処理は発熱が少ないため、データセンターの電力消費の大きな割合を占める「冷却コスト」を大幅に削減できるというメリットもあります。これらの特性により、光コンピューティングは、AIの性能を飛躍させつつ、その環境負荷を劇的に低減するポテンシャルを秘めているのです。

2. 【最新研究】フロリダ大学が開発した光ベースAIチップ

2-1. 100倍の電力効率を実現する革新的技術

2-1-1. 「畳み込み演算」を光で実行

2025年9月、フロリダ大学の研究チームが、AIの電力効率を劇的に向上させる可能性を秘めた光ベースAIチップの開発を発表し、世界に衝撃を与えました[1]。この研究の核心は、画像認識などのAIタスクで中心的な役割を果たす「畳み込み演算」を、従来の電子チップではなく、光を用いて実行する点にあります。畳み込み演算は、画像の特徴を抽出するために膨大な計算を必要とし、AIの電力消費の主要因となっていました。研究チームは、この計算処理を電気信号から光信号に置き換えることで、計算に伴うエネルギー消費をほぼゼロに近づけることに成功しました。具体的には、チップ上に微細なレンズとレーザーを配置し、入力された画像データをレーザー光に変換してレンズを通過させることで、光の物理現象そのものを利用して畳み込み演算を瞬時に実行します。この画期的なアプローチにより、AIの計算におけるエネルギー効率のボトルネックを根本から解消する道筋が示されたのです。

2-1-2. 驚異的な精度と省エネ性能

この新しい光ベースAIチップは、エネルギー効率の高さだけでなく、その計算精度においても従来の電子チップに引けを取らない性能を実証しています。研究チームが実施した手書き数字の認識テストでは、約98%という高い精度を達成しました。これは、現在広く使われている電子チップを用いたAIシステムと同等の性能です。特筆すべきは、この高精度を、従来の10分の1から100分の1という圧倒的な低消費電力で実現した点です。研究を率いるVolker J. Sorger教授は、「主要な機械学習の計算をほぼゼロのエネルギーで実行できることは、未来のAIシステムにとって大きな飛躍だ」と述べています。この技術は、AIの能力をスケールアップさせ続ける上で不可欠な要素であり、電力供給の制約や環境負荷といった課題を乗り越え、AI技術の持続的な発展を可能にする鍵となるでしょう。

2-2. 技術の核心:マイクロレンズとレーザー

2-2-1. 髪の毛より細いレンズの役割

この革新的なチップの心臓部となっているのが、人間の髪の毛の幅の数分の一という極めて微細な「フレネルレンズ」です。灯台のレンズと同じ原理を持つこのフレネルレンズを、半導体の製造プロセスを用いてチップ上に2次元的に形成しています。AIが処理する画像などのデータは、まずチップ上でレーザー光に変換され、このマイクロレンズ群を通過します。レンズを通過する際に光が回折・干渉することで、複雑な畳み込み演算が物理的に、かつ瞬時に行われるのです。電子回路で一つ一つ計算を積み重ねるのではなく、光の波としての性質を利用して、いわば「一網打尽」に計算を終えてしまうイメージです。このレンズベースのシステムは、計算効率を飛躍的に高めるだけでなく、計算時間そのものも短縮する可能性を秘めています。この微細な光学素子こそが、AIの計算を光速に近づけるための重要な鍵なのです。

2-2-2. 複数色のレーザーで並列処理を実現

この光ベースチップのもう一つの大きな利点は、光の「色」、すなわち波長の違いを利用して、複数のデータストリームを同時に並列処理できることです。研究チームは、異なる色のレーザー光を同時にチップ上のレンズシステムに通すことで、複数の計算を一度に実行できる設計を考案しました。これは、光通信で用いられる波長分割多重技術をチップスケールで実現するようなもので、計算のスループットを大幅に向上させることができます。研究チームのHangbo Yang博士は、「複数の波長の光が同時にレンズを通過できることは、フォトニクス(光技術)の重要な利点だ」と強調しています。NVIDIAのような大手チップメーカーは、すでにAIシステムの他の部分で光学技術を導入しており、この新しい光ベースの畳み込み演算ユニットを既存のシステムに統合することも比較的スムーズに進むと期待されています。将来的には、チップ内の計算の多くが光によって行われる時代が到来するかもしれません。

3. Microsoftが挑む「アナログ光学コンピューター(AOC)」

3-1. 80年前の技術に着想を得た新発想

3-1-1. アナログ計算の復活とその利点

フロリダ大学の研究と並行して、Microsoftもまた、光を利用した革新的なコンピューティング技術の開発を進めています。2025年9月、同社は「アナログ光学コンピューター(AOC)」のプロトタイプを発表しました[2]。この技術の興味深い点は、最先端のAI開発において、デジタル以前の「アナログ計算」という、一見時代遅れに見える技術から着想を得ていることです。現代のデジタルコンピューターが「0」と「1」の2進法ですべてを処理するのに対し、アナログコンピューターは電圧や光の強度といった連続的な物理量そのものを使って計算します。Microsoftの研究者たちは、このアナログ計算の原理を光技術と融合させることで、デジタルコンピューターが直面するエネルギー効率の壁を突破しようとしています。計算の途中でアナログ信号をデジタル信号に変換する必要がないため、エネルギー消費と計算遅延を大幅に削減できるのです。この「温故知新」のアプローチが、未来のコンピューティングに新たな可能性を切り開いています。

3-1-2. デジタル変換を不要にする仕組み

MicrosoftのAOCプロトタイプは、微細なLED(マイクロLED)とカメラセンサーを用いて、光のフィードバックループを形成することで計算を行います。まず、解くべき問題が光のパターンとして入力されます。その光がシステム内を循環し、計算が繰り返されるたびに、より正確な解へと収束していきます。そして最終的に、システムが「定常状態」と呼ばれる安定した解に到達するまで計算が改善され続けます。このプロセス全体を通じて、データは光というアナログな状態のまま扱われ、デジタル信号への変換は一切行われません。UCLAの光コンピューティング研究者であるAydogan Ozcan氏が指摘するように、これは汎用的なコンピューターではなく、特定のAIや最適化問題に特化した「定常状態発見器」と呼ぶべきものです。しかし、その特定の用途においては、デジタルコンピューティングを凌駕する圧倒的な速度とエネルギー効率を発揮する可能性を秘めているのです。

3-2. AIから医療、金融まで広がる応用可能性

3-2-1. MRI画像の高速再構築

このAOC技術は、単なる実験室レベルの試みにとどまりません。研究チームは、AOCの計算を模倣する「デジタルツイン」を用いて、より複雑な問題への応用可能性を実証しています。その一つが医療分野への応用です。研究では、元のデータの62.5%しか使わずに、320x320ピクセルの脳スキャンのMRI画像を正確に再構築することに成功しました。これは、患者がMRI装置に入る時間を大幅に短縮できる可能性を示唆しており、医療現場の負担軽減や診断の迅速化に大きく貢献することが期待されます。光の速度で膨大な計算をこなすAOCの能力が、これまで時間がかかっていた医療画像の処理を劇的に変えるかもしれません。

3-2-2. 金融リスク計算の効率化

さらに、AOCは複雑な最適化問題が求められる金融分野においてもその真価を発揮します。研究チームは、複数のグループ間でリスクを最小限に抑えながら資金を交換する最も効率的な方法を見つける、という金融機関が日常的に直面する課題にAOCを適用しました。その結果、既存の量子コンピューターをも上回る成功率で問題を解決できることが示されました。これは、AOCが特定の問題領域において、次世代コンピューターとして期待される量子コンピューターと競合しうる、あるいはそれを超える性能を持つ可能性を示唆しています。Microsoftの研究者であるHitesh Ballani氏は、「我々の長期的なビジョンは、この技術が未来のコンピューティングの重要な一部となることだ」と語っており、その応用範囲は今後さらに拡大していくことでしょう。

4. 光ベースAIチップがもたらす未来の展望

4-1. より高度で持続可能なAIの実現へ

4-1-1. 大規模言語モデルのさらなる進化

光ベースAIチップの登場は、現在AIの進化を牽引している大規模言語モデル(LLM)の未来に、計り知れないインパクトを与えます。GPTシリーズに代表されるLLMは、そのパラメータ数が増えるほど、より人間らしく、より高度な能力を発揮することが知られています。しかし、モデルの巨大化は、学習と推論に必要な計算リソースと消費電力の爆発的な増加を意味し、その成長にブレーキをかけていました。光コンピューティングによる圧倒的なエネルギー効率の向上は、この制約を打ち破る可能性を秘めています。これまで電力の壁によって実現不可能だった、さらに巨大で複雑なモデルの構築が可能になるかもしれません。これにより、AIはより深い文脈理解、高度な推論、そして創造的なタスクをこなせるようになり、科学技術の発展や新たな芸術の創出など、未知の領域を切り開く原動力となるでしょう。

4-1-2. 環境に優しいAIインフラ

AIの進化と地球環境の保全は、トレードオフの関係にあると考えられがちでした。しかし、光ベースAIチップは、この二律背反を解消するゲームチェンジャーとなり得ます。データセンターの消費電力と、それに伴う冷却コストを劇的に削減できるため、AIインフラ全体のカーボンフットプリントを大幅に低減することが可能です。これは、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)経営の観点からも非常に重要です。環境負荷を抑えながらAIの恩恵を最大限に享受できる「グリーンAI」の実現は、もはや夢物語ではありません。将来的には、再生可能エネルギーと光ベースのデータセンターを組み合わせることで、ほぼカーボンニュートラルなAIインフラが構築されるかもしれません。これにより、企業や社会は、環境に対する責任を果たしながら、AIという強力なツールを気兼ねなく活用できる時代が到来するでしょう。

4-2. 私たちの生活への影響

4-2-1. スマートフォンや家電の進化

光ベースAIチップの恩恵は、巨大なデータセンターだけに留まりません。その驚異的なエネルギー効率は、私たちの身の回りにあるデバイスにも革命をもたらします。現在、スマートフォンのAI機能の多くは、計算処理をクラウド上のサーバーに依存しています。しかし、光ベースの低消費電力チップがスマートフォンに搭載されれば、高度なAI処理をデバイス上(オンデバイスAI)で直接実行できるようになります。これにより、通信環境に左右されない高速な応答が可能になるだけでなく、個人データを外部に送信する必要がなくなるため、プライバシー保護の観点からも大きなメリットがあります。例えば、リアルタイムの高度な音声翻訳、プロ品質の画像・動画編集、個人の状況を先読みするパーソナルアシスタント機能などが、バッテリーの心配なく利用できるようになるでしょう。同様に、家電製品にも高度なAIが搭載され、より賢く、よりユーザーに寄り添った動作が期待できます。

4-2-2. 新たなサービスの創出

計算コストとエネルギーコストという大きな制約から解放されることで、これまで採算が合わなかったり、技術的に不可能だったりした、全く新しいAIサービスが生まれる可能性があります。例えば、街中の至る所に設置されたセンサーと連携し、リアルタイムで都市全体の交通の流れやエネルギー需要を最適化するスマートシティの頭脳。あるいは、一人ひとりの遺伝子情報や生活習慣に合わせて、最適な健康管理や予防医療を提案する超パーソナルAIドクター。さらには、個人の好みを完全に理解し、世界に一つだけの音楽や物語を無限に生成し続けるエンターテイメントAIなど、その可能性は無限大です。光ベースAIチップは、単なる技術的な進歩ではなく、私たちの社会のあり方やライフスタイルそのものを根底から変革し、より豊かで便利な未来を創造するための重要な基盤となるのです。

未来の光AI応用例

5. よくある質問(Q&A)

Q1: 光ベースAIチップはいつ実用化されますか?

A. 現時点ではまだ研究開発段階ですが、実用化に向けた動きは加速しています。Microsoftの研究者は、この技術が「未来のコンピューティングの重要な一部になる」という長期的なビジョンを掲げています。業界大手のNVIDIAが既に光学技術を自社製品に取り入れていることからも、関連技術の統合は比較的スムーズに進む可能性があります。数年以内に、まずは特定の計算処理を専門に行うアクセラレーターとしてデータセンターなどで導入が始まり、その後、さらなる小型化とコストダウンが進めば、10年以内にはスマートフォンなどの個人向けデバイスへの搭載も視野に入ってくると専門家は見ています。ただし、量産技術の確立や、既存のソフトウェアとの互換性など、解決すべき課題も残されています。

Q2: 日本の企業もこの技術を開発していますか?

A. はい、日本の企業や研究機関も光コンピューティング技術(フォトニクス技術)の研究開発に積極的に取り組んでいます。NTTは、光電融合技術「IOWN(アイオン)」構想を掲げ、超低消費電力なネットワークや情報処理基盤の実現を目指しており、これは本記事で紹介した技術と軌を一にするものです。また、NECや富士通といった大手IT企業や、大学の研究室でも、光を用いたインターコネクト技術や光半導体の研究が長年にわたり行われています。日本の強みである精密な材料技術や半導体製造技術は、光ベースチップの実現において重要な役割を果たすと期待されており、今後の国際的な共同研究や競争の激化が予想されます。

Q3: この技術にデメリットや課題はありますか?

A. 光ベースAIチップは大きな可能性を秘めていますが、いくつかのデメリットや課題も存在します。まず、製造コストの高さが挙げられます。光を扱うための特殊な材料や、ナノメートル単位の精度が求められる製造プロセスは、従来の電子チップよりも高コストになる傾向があります。また、現在のコンピューターシステムの多くは電子ベースで設計されているため、光ベースのチップを既存のシステムに統合するには、ハードウェアとソフトウェアの両面で大きな設計変更が必要となります。さらに、光は直進性が高いため、電子回路のように複雑に信号を分岐させたり、情報を一時的に保持したりする「メモリ」機能の実装が難しいという技術的な課題もあります。これらの課題を克服し、コストを下げて汎用性を高めることが、本格的な普及に向けた鍵となります。

6. まとめ

本記事では、AIの進化に伴う深刻な電力消費問題と、その画期的な解決策として登場した「光ベースAIチップ」の最新動向を解説しました。従来の電子チップが物理的な限界に直面する中、フロリダ大学やMicrosoftが開発した光コンピューティング技術は、AIの計算効率を最大100倍向上させる可能性を秘めています。この技術は、電気の代わりに光(光子)を用いることで、計算時のエネルギー損失と発熱を劇的に抑制することで、データセンターの環境負荷を大幅に削減し、これまで電力の制約で不可能だった超大規模AIモデルの実現に道を開きます。光ベースAIチップは、単なる性能向上だけでなく、AI技術の持続可能性を確保し、スマートフォンからスマートシティまで、私たちの生活のあらゆる場面でより高度で環境に優しいAIの恩恵をもたらす、未来を照らす希望の光と言えるでしょう。

参考文献

[1] University of Florida. “New light-based chip boosts power efficiency of AI tasks 100 fold.”

[2] Live Science. “Microsoft’s new light-based computer is inspired by 80-year-old technology — it could make AI 100 times more efficient.”