生成AI、9割が効果を実感するも満足度は3割の謎。あなたの会社は大丈夫?

目次

目次

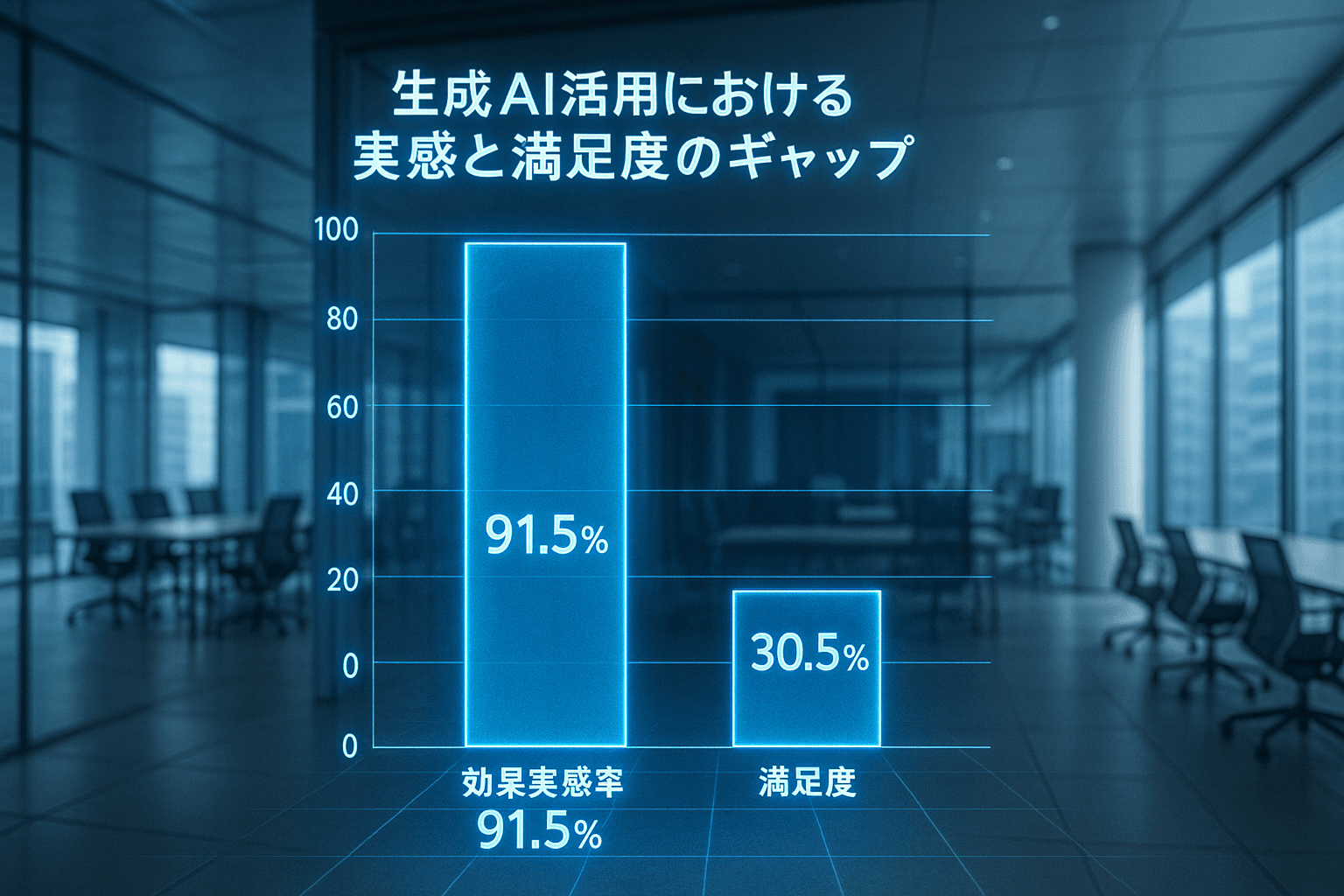

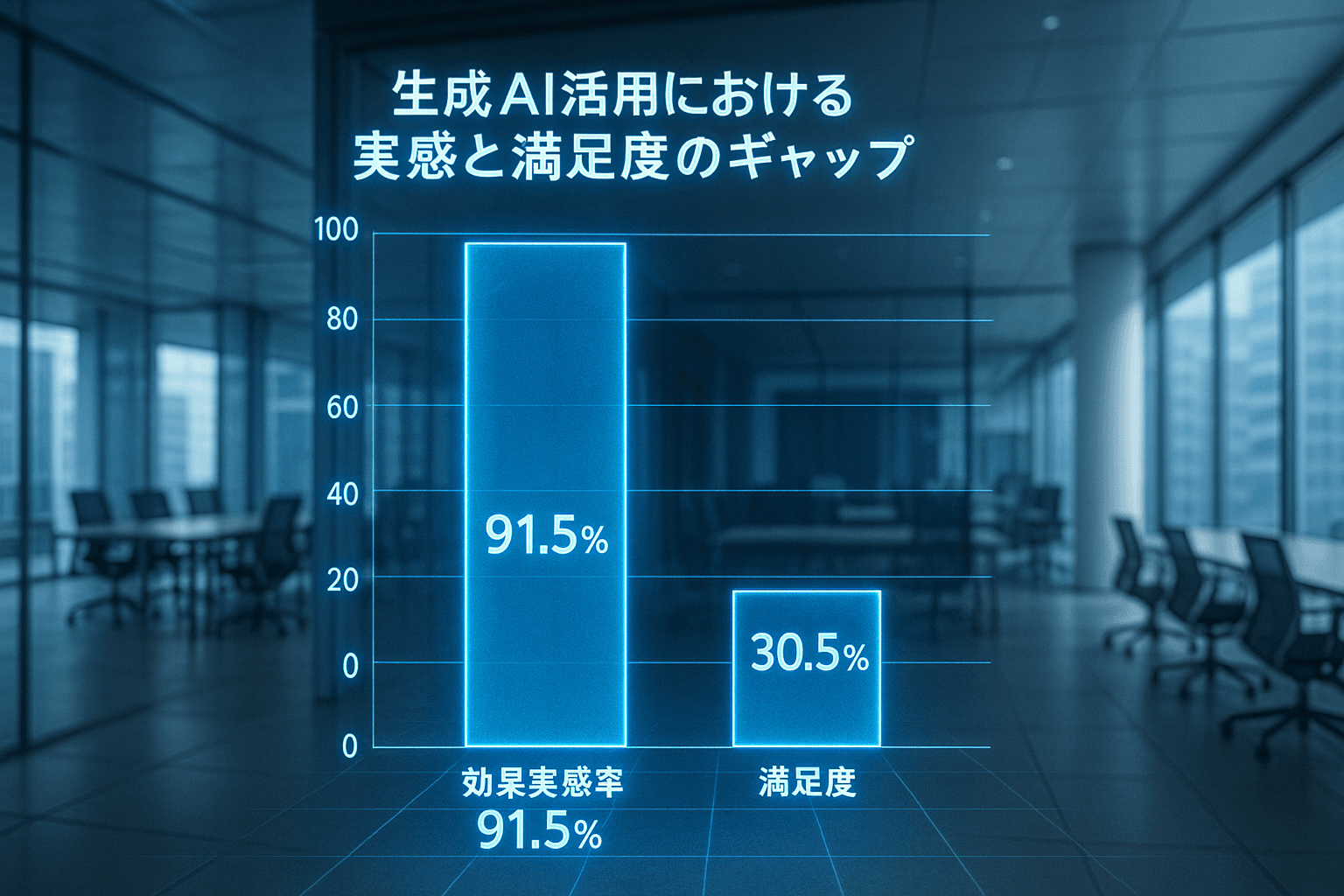

「生成AIを導入したものの、期待したほどの成果が出ていない…」多くの企業が抱えるこの課題。実は、9割以上のビジネスパーソンが生成AIの効果を実感している一方で、その満足度はわずか3割に留まるという衝撃的なデータがあります。この「実感と満足度のギャップ」はなぜ生まれるのでしょうか?本記事では、最新の調査結果を基にその原因を深掘りし、あなたの会社が「満足できるAI活用」を実現するための具体的な解決策を、プロの目線で徹底解説します。

生成AIがビジネスの現場に急速に浸透する中、その活用実態を示す興味深いデータが次々と明らかになっています。多くの企業が業務効率化の切り札として期待を寄せる一方、現場では理想と現実の間に横たわるギャップに直面しているようです。本セクションでは、最新の調査結果を基に、国内企業における生成AI活用のリアルな姿を浮き彫りにしていきます。

特筆すべきは、生成AIの「効果実感」と「満足度」の間に存在する大きな隔たりです。株式会社スパイクスタジオが2025年9月に発表した調査によると、生成AIを業務で利用している人のうち、実に91.5%が「業務が楽になった・便利になった」と効果を実感しています[2]。これは、生成AIが具体的な業務改善に貢献していることの力強い証左と言えるでしょう。アイデア出しの壁打ちや、定型文・メールの下書き作成など、多くのビジネスパーソンが日々の業務でその恩恵を享受し始めています。

しかし、その一方で、同調査における「満足度」はわずか30.5%に留まっています。この約60ポイントものギャップは、単に「便利だ」と感じるだけでは、真の「満足」には至らないという現実を示唆しています。「質問しても、いい答えが返ってこない」「それっぽいけど間違っている内容が混ざるので、結局自分で全部チェックして時間がかかっている」といった不満の声は、多くのユーザーが抱える共通の悩みです。この「便利だが、使いこなせていない」というジレンマこそが、現在の生成AI活用における最大の課題と言えるかもしれません。

前述のような課題を抱えつつも、企業における生成AIの活用は着実に拡大しています。アイティメディア株式会社が2025年9月に公開した調査では、実に72.4%ものビジネスパーソンが「この1年で生成AIの活用が増加した」と回答しており、そのうち31.2%は「大幅に増加した」と答えています[3]。これは、生成AI活用が一時的なブームではなく、ビジネスの現場に根付きつつある明確なトレンドであることを示しています。

また、GMOリサーチ&AI株式会社の定点調査(2025年9月)によれば、業務で生成AIを「ほぼ毎日利用している」ヘビーユーザー層は、この数ヶ月で6.1%から9.3%へと3.2ポイントも増加しました[1]。活用領域も、従来の「文章作成・翻訳」といったタスクに加え、「データ分析・リサーチ」や「コーディング」といった、より専門的で実務的な用途へと広がりを見せています。こうしたヘビーユーザーの増加と活用領域の深化は、企業が生成AIのポテンシャルを認識し、より高度な活用フェーズへと移行しつつあることを物語っています。

多くの企業が生成AIの導入効果を実感しながらも、なぜ満足度という最終的な評価に繋がらないのでしょうか。その背景には、技術的な問題以上に、組織の「運用」に潜む根深い課題が存在します。スパイクスタジオの調査では、満足度を阻害する要因として「成果の見える化不足」「作業の連結不足」「必要情報の整理不足」「運用の継続性不足」「ツールの乱立」という5つの点が指摘されています[2]。これらは、多くの企業が陥りがちな「運用の罠」と言えるでしょう。本セクションでは、これらの「5つの壁」について、具体的な事例を交えながら深掘りしていきます。

生成AI導入における最大の障壁として、実に48.8%の企業が「費用対効果の不明確さ」を挙げています(ITmedia AI+調査)[3]。多くの現場で「なんとなく効率化された」という感覚はあっても、それが具体的にどれだけの時間削減やコスト削減に繋がったのかを定量的に測定できていないケースが少なくありません。例えば、メール作成時間が1通あたり5分短縮されたとしても、その効果を組織全体で集計し、人件費に換算して経営層に報告できなければ、それは「個人の業務改善」の域を出ず、組織としての「投資対効果」とは見なされにくいのです。成果が可視化されなければ、追加投資の判断も難しくなり、全社的な活用推進の勢いも削がれてしまいます。

次に挙げられるのが、AI活用がワークフロー全体の中で「点」になってしまい、「線」として繋がっていない問題です。例えば、AIを使って企画書の構成案を数分で作成できたとしても、その後の承認プロセスや、関連部署との情報共有が従来通りの手作業のままであれば、全体のリードタイムはさほど変わりません。スパイクスタジオの調査でも、こうした「作業の連結不足」が満足度を低下させる一因として挙げられています[2]。真の効率化とは、単一の作業を高速化することではなく、一連の業務プロセス全体を最適化することです。そのためには、AIを単体のツールとして捉えるのではなく、既存の業務フローにどう組み込み、前後の工程とどう連携させるかという設計思想が不可欠になります。

「AIに質問しても、いい答えが返ってこない」という不満の多くは、AIが参照すべき情報、つまり社内データやナレッジが整理されていないことに起因します。生成AIの回答精度は、学習データや参照情報の質と量に大きく依存します。社内の専門用語や過去のプロジェクト資料、顧客情報などが様々な場所に散在し、AIがアクセスできない状態では、当然ながら的確なアウトプットは期待できません。満足度の高いユーザーが「社内の用語や参照資料をそろえることで、直しが少なくなった」と回答しているように[2]、AIを「賢く」するためには、まずその前提となる社内情報の整理・一元管理、すなわちナレッジマネジメントの再構築が急務と言えるでしょう。

現在、多くの企業で生成AIの活用は、一部のITリテラシーの高い社員の個人的な工夫や努力に支えられているのが実情です。しかし、それでは組織としての継続的な活用は望めません。「使い方を聞ける人がいない」「チームで活用ノウハウが共有されていない」といった状況は、個人の負担を増大させるだけでなく、組織全体のスキルアップを阻害します。GMOリサーチ&AIの調査によれば、生成AIに関する社内研修を受けたことのある社員はまだ32.5%に留まっています[1]。一部の「スーパーマン」に頼るのではなく、誰もが一定レベルでAIを使いこなせるような組織的なサポート体制、例えば、定期的な研修の実施や、気軽に質問できる社内コミュニティの設置などが、満足度向上には不可欠です。

最後に指摘したいのが、「ツールの乱立」問題です。生成AIブームの中で、目的が曖昧なまま様々なツールを次々と導入してしまい、結果的に現場が混乱しているケースが見受けられます。部署ごとに異なるツールを使っているため、ノウハウの横展開ができなかったり、似たような機能を持つツールが複数存在することで、無駄なコストや管理負担が増大したりします。スパイクスタジオの調査でも、こうした「ツールの乱立」が満足度を低下させる要因として挙げられています[2]。重要なのは、ツールを導入すること自体をゴールにするのではなく、「自社のどの業務課題を解決したいのか」という目的を明確にし、それに最も適したツールを戦略的に選定・集約していくことです。

では、どうすれば「実感」と「満足」の間に横たわる深い溝を埋めることができるのでしょうか。スパイクスタジオの調査報告は、その鍵として「正しいAI理解の浸透」「業務に合ったノウハウの定着」「現場への組み込みと継続運用」という3つの重要な要素を提示しています[2]。これらは、単なる精神論ではなく、企業が組織的に取り組むべき具体的なアクションプランです。本セクションでは、これらの「処方箋」を一つずつ詳しく解説していきます。

まず最も重要なのは、全社員が生成AIに対して現実的で正しい理解を持つことです。AIは決して「魔法の杖」ではありません。現状の生成AIは、時に事実と異なる情報を生成する「ハルシネーション」のリスクを内包しており、また、創造的な思考や複雑な意思決定を完全に代替することもできません。こうしたAIの「できないこと」を理解しないまま、「常に求めている正解を返してくれるはずだ」という過度な期待を抱くと、そのギャップから不満が生まれます。企業は、研修などを通じて「AIはあくまで優秀なアシスタントである」という共通認識を醸成し、現実的な期待値を設定することが不可欠です。AIが得意な定型業務の自動化や情報収集・整理は積極的に任せ、人間はより高度な分析や最終判断、創造的な業務に集中するといった、適切な役割分担を定義することが、満足度向上の第一歩となります。

次に、組織全体でAI活用のノウハウを蓄積し、定着させていくプロセスが求められます。満足度の高いユーザーが「使えば使うほどほしい情報を踏まえたアウトプットが出るようになってきた」と語るように[2]、AIとの対話にはある種の「コツ」が必要です。特に、AIへの指示(プロンプト)の質は、アウトプットの質に直結します。各部署の業務内容に合わせて、「どのような指示を出せば、望む成果物が得られるか」というプロンプトのテンプレートや、優れた活用事例(ベストプラクティス)を組織内で共有する仕組みが極めて重要です。例えば、営業部門であれば「顧客への提案メール作成プロンプト」、開発部門であれば「コードレビュー用プロンプト」など、具体的な「勝ちパターン」を形式知化し、誰もが参照できるようにすることで、組織全体の活用レベルを底上げすることができます。小さな成功体験を積み重ね、それを横展開していく地道な取り組みが、結果的に大きな満足度の向上に繋がるのです。

最後の処方箋は、AI活用を一過性のイベントで終わらせず、組織の「文化」として根付かせるための継続的な仕組み作りです。そのためには、まずAI活用を推進する中心的な役割を担う部署や担当者を明確に定めることが有効です。彼らがハブとなり、各部署からの質問対応や、定期的な勉強会の開催、社内SNSでの情報発信などを行うことで、活用の機運を維持・向上させることができます。また、年に一度の研修だけでなく、四半期ごとのフォローアップ研修や、ツールのアップデート情報を共有する会などを設け、継続的な学習機会を提供することも重要です。こうした活動を通じて、社員がAI活用を「自分ごと」として捉え、自発的に学び、改善していくようなポジティブなフィードバックのループを生み出すこと。それこそが、AIを真に組織の力に変え、「満足できるAI活用」を実現するための王道と言えるでしょう。

理論だけでなく、実際の企業がどのようにして「満足できるAI活用」を実現しているのかを見ていきましょう。ここでは、日本を代表する企業であるトヨタ自動車とパナソニック コネクトの事例を取り上げ、その成功の秘訣を探ります。

トヨタ自動車では、膨大な量の社内文書や技術資料の中から、必要な情報を迅速に探し出すことが長年の課題でした。そこで同社は、独自の社内向け生成AIを開発・導入しました。このAIは、自然言語での質問に対して、関連する文書を横断的に検索し、その内容を要約して提示することができます。このシステムの導入により、従来は数時間を要していた情報収集・整理業務が、わずか数分に短縮されるという劇的な効果が生まれました。この成功のポイントは、課題を「社内文書の検索・要約」という具体的な業務に絞り込み、その解決に特化したAIを開発した点にあります。汎用的なAIをただ導入するのではなく、自社の明確な課題解決のためにAIを「チューニング」したことが、高い満足度に繋がった好例と言えるでしょう。

パナソニック コネクトは、国内でいち早く全社員約12,500人を対象に、マイクロソフトの生成AIアシスタント「Copilot for Microsoft 365」を導入したことで知られています。同社が大規模導入を成功させた背景には、周到な準備と戦略がありました。単にツールを配布するだけでなく、導入前から役員自らがAIの可能性とリスクについて議論を重ね、全社的な活用方針を明確化しました。さらに、導入後も「AI-Readyなカルチャーの醸成」を掲げ、実践的な研修プログラムや、各部署での活用アイデアを共有するコンテストなどを積極的に実施。こうしたトップダウンの明確な方針と、ボトムアップでの活用文化の醸成を両輪で進めたことが、ツールの導入を「実感」から「満足」へと昇華させる原動力となっています。

Q1: これから生成AIを導入する上で、最も気をつけるべきことは何ですか?

A1: 最も重要なのは、「何のためにAIを導入するのか」という目的を明確にすることです。多くの企業が「ツールの導入」自体をゴールにしてしまいがちですが、それでは「実感」は得られても「満足」には繋がりません。「社内文書の検索時間を半減させたい」「顧客からの問い合わせメールへの一次返信を自動化したい」など、具体的な業務課題を設定し、その解決に最適なツールと運用方法を考えることが成功の鍵です。まずは小さな課題からでも構いません。費用対効果を測定しやすい領域でスモールスタートを切り、成功体験を積み重ねながら全社に展開していくアプローチをお勧めします。

Q2: AIの回答の正確性に不安があります。どうすれば良いですか?

A2: AIの回答を鵜呑みにせず、必ず人間が最終確認(ファクトチェック)を行うというルールを徹底することが不可欠です。現状の生成AIは、時に事実と異なる内容を生成する「ハルシネーション」のリスクを伴います。AIは「思考の壁打ち相手」や「優秀なアシスタント」と位置づけ、最終的な意思決定や成果物の責任は人間が持つという意識を組織全体で共有することが重要です。また、AIの回答精度を高めるためには、参照させる社内データや文書を整理・一元化することも非常に有効です。正確な情報源を与えることで、AIはより信頼性の高いアウトプットを生成するようになります。

Q3: 中小企業でも生成AIをうまく活用できますか?

A3: はい、もちろんです。むしろ、リソースが限られる中小企業こそ、生成AI活用の恩恵を大きく受けられる可能性があります。大企業のように大規模なシステム開発は難しくても、現在では月額数千円から利用できる高性能な生成AIサービスが数多く存在します。例えば、日々のメール作成、ブログ記事やSNS投稿の原案作成、データ分析の補助といった業務に活用するだけでも、大幅な効率化が期待できます。重要なのは、身の丈に合った使い方から始めることです。まずは無料プランなどで試してみて、自社のどの業務で活用できそうかを見極め、効果が見込める部分から有料プランに切り替えていくのが賢明な進め方です。

本記事では、生成AIの活用において9割以上が効果を実感しているにも関わらず、満足度が3割に留まるという「実感と満足度のギャップ」問題について深掘りしました。その主な原因は、技術的な限界ではなく、「成果の不可視化」「部分最適化」「情報の散乱」「属人化」「ツールの乱立」という5つの運用面の壁にあることを明らかにしました。この課題を乗り越え、AI活用を真の成果に繋げるためには、「正しいAI理解の浸透」「業務に合ったノウハウの定着」「現場への組み込みと継続運用」という3つの処方箋が不可欠です。AIを魔法の杖と過信せず、明確な目的意識を持って組織的に活用していくこと。それこそが、あなたの会社を「AIを使いこなせる企業」へと変革させる唯一の道と言えるでしょう。

出典: [1] GMOリサーチ&AI株式会社, 「【定点調査|AIトレンド】業務での生成AI継続利用は拡大傾向へ」, 2025年9月24日, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005031.000000136.htmllink [2] 株式会社スパイクスタジオ, 「生成AI導入率87%・業務効率への寄与実感91%――しかし満足度はわずか30.5%止まり」, 2025年9月24日, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000147277.htmllink [3] アイティメディア株式会社, 「-生成AIの業務活用 約7割がこの1年で増加と回答-」, 2025年9月12日, https://corp.itmedia.co.jp/pr/releases/2025/09/12/research/link ※事例は企業の公開情報や関連ニュース記事を基に作成